Imaginez que vous êtes allongé sur votre lit à la veille de votre mort. Quels accomplissements vous rendraient fiers ? Sur le plan professionnel ? Relationnel ? Au niveau de vos passions ? A ce sujet, avez-vous déjà identifié toutes ces choses que vous aimeriez accomplir avant de mourir ? Sénèque disait : “Il n’y a pas de vents favorables pour celui qui ne sait pas où il va.” Nous sommes nombreux à avancer sans direction claire. Nous nous laissons porter par les obligations, les urgences, les habitudes… jusqu’au jour où nous constatons que nous passons à côté de notre vie… parfois trop tard. Pour éviter ce constat amer, il existe un simple outil que je vous invite à créer : la bucket list ! Dans cet épisode, développons ce moyen de clarifier vos envies et découvrons un plan d’action pour le construire. C’est parti !

Imaginez que vous êtes allongé sur votre lit à la veille de votre mort. Quels accomplissements vous rendraient fiers ? Sur le plan professionnel ? Relationnel ? Au niveau de vos passions ? A ce sujet, avez-vous déjà identifié toutes ces choses que vous aimeriez accomplir avant de mourir ? Sénèque disait : “Il n’y a pas de vents favorables pour celui qui ne sait pas où il va.” Nous sommes nombreux à avancer sans direction claire. Nous nous laissons porter par les obligations, les urgences, les habitudes… jusqu’au jour où nous constatons que nous passons à côté de notre vie… parfois trop tard. Pour éviter ce constat amer, il existe un simple outil que je vous invite à créer : la bucket list ! Dans cet épisode, développons ce moyen de clarifier vos envies et découvrons un plan d’action pour le construire. C’est parti !

Version vidéo

https://youtu.be/ShDTjrMaAnM

Version audio

https://open.spotify.com/episode/5a8zIvfkzh0mLfx25QajBK?si=R3_J23cyR4CkOhWplXrhEg

L’importance de construire sa Bucket List

Qu’est-ce qu’une Bucket List ?

Une Bucket List est une liste de projets, d’envies et d’expériences que l’on veut vivre avant de mourir.

L’idée a été popularisée par le film “Sans plus attendre” (The Bucket List en anglais), qui raconte l’histoire d’un milliardaire grincheux et d’un mécanicien modeste apprenant qu’ils n’ont plus que quelques mois à vivre. Plutôt que de se résigner, ils rédigent une liste de choses à faire avant de mourir et se lancent dans la plus belle aventure de leur vie.

En bref, la Bucket List est une boussole qui nous rappelle ce que l’on veut vraiment accomplir.

Pourquoi construire une Bucket List ?

La Bucket List est bien plus qu’une simple liste de rêves, car cet outil permet de :

-

- Clarifier nos objectifs de vie

- Organiser nos envies

- Enrichir chaque projet avec des idées pour les rendre réalisables

- Minimiser les regrets à long terme

Prenons un exemple

Pour simplifier, admettons que vous ayez trois grands objectifs de vie :

-

- Courir un marathon

- Ouvrir un restaurant

- Voyager au Japon

Peut-être qu’aujourd’hui, vous n’avez ni le temps, ni les moyens, ni la motivation pour tous les réaliser. Mais avant de mourir vous aimeriez les avoir accomplis. C’est là que la Bucket List entre en jeu.

Au quotidien vous allez tomber sur des opportunités qui viendront nourrir ces projets :

-

- Entendre qu’un collègue envisage d’aller courir entre midi et deux

- Discuter avec un oncle restaurateur lors d’un repas de famille

- Tomber sur un blog autour du Japon

Au lieu de laisser filer ces précieuses informations, vous prenez l’habitude de les noter systématiquement en les rattachant aux projets qu’elles alimentent. Petit à petit, vos objectifs vont s’affiner jusqu’au jour où l’image et le timing seront adéquats pour que vous vous lanciez.

En somme, l’essentiel est de lister toutes vos envies et de capter chaque jour les idées qui les enrichissent. Bref, le secret est de construire votre Bucket List

Construire sa Bucket List pas à pas

Créer une Bucket List n’a rien de complexe. Ce qui compte, c’est de passer à l’action et d’en faire un outil vivant. On peut découper le processus en deux étapes :

-

- Étape 1 : Créer un première version de votre Bucket List

- Mettre en place votre fichier en utilisant un simple tableur ou un carnet papier

- Générer vos premières idées sans filtre, par exemple en vous appuyant sur l’IA pour vous inspirer

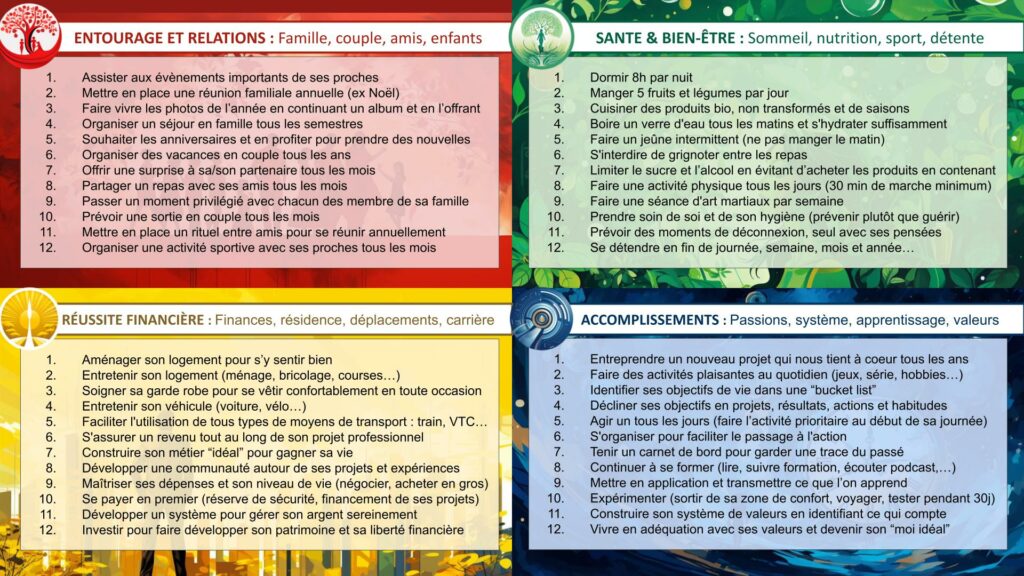

- Structurer votre fichier pour classer vos souhaits en fonction de domaine de vie (santé, relations, argent, passions)

- Lister les informations qui alimentent chacune de vos envies

- Étape 2 : Faire vivre votre Bucket List dans le temps en mettant en place des routines pour la compléter et la relire. Au lieu d’ouvrir votre fichier dès qu’une idée nous traverse l’esprit, il vaut mieux la noter sur votre smartphone afin d’éviter de perdre du temps (par exemple sur une application de notes). Ensuite, il suffit de prendre l’habitude de transférer mensuellement le contenu de cette liste temporaire dans votre bucket list.

- Étape 1 : Créer un première version de votre Bucket List

Progressivement, vous construirez un socle pour concrétiser vos rêves.

Conclusion

La première étape vers une existence plus intentionnelle est de prendre l’habitude de tenir à jour une Bucket List — autrement dit, une liste de vos envies. Alors, dès à présent, prenez deux minutes pour ouvrir une note et lister 10 de vos rêves. A vous de jouer !

Pour aller plus loin

Formation : Construire sa bucket list en moins de 2 heures

Coaching personnalisé

Les 48 meilleures pratiques de mon système d’habitudes

Texte rédigé avec ma plume en soutien du monde paysans. Audio réalisé à Suno.com

Texte rédigé avec ma plume en soutien du monde paysans. Audio réalisé à Suno.com Imaginez un monde où toute la connaissance humaine est à portée de main, instantanément. Un monde où il n’existe plus de limites entre ce que vous savez et ce que l’humanité sait. Fascinant… et terrifiant. Mais, n’est-ce pas ce que l’intelligence artificielle nous promet aujourd’hui ? Explorons cette réflexion dans cet épisode. C’est parti !

Imaginez un monde où toute la connaissance humaine est à portée de main, instantanément. Un monde où il n’existe plus de limites entre ce que vous savez et ce que l’humanité sait. Fascinant… et terrifiant. Mais, n’est-ce pas ce que l’intelligence artificielle nous promet aujourd’hui ? Explorons cette réflexion dans cet épisode. C’est parti ! Dans cet épisode, découvrons une histoire inspirante intitulée : la valeur d’une montre. C’est parti !

Dans cet épisode, découvrons une histoire inspirante intitulée : la valeur d’une montre. C’est parti ! Imaginez : vous venez d’acheter la voiture de vos rêves. Les premières semaines, chaque trajet est une petite fête intérieure. Mais des mois plus tard… c’est juste “la voiture”. La magie a disparu.. Ce phénomène porte un nom : l’habituation hédonique. Notre cerveau s’habitue aux plaisirs, jusqu’à les rendre presque invisibles. Dans cet épisode, détaillons ce comportement fascinant et découvrons des techniques pour en limiter l’effet. C’est parti.

Imaginez : vous venez d’acheter la voiture de vos rêves. Les premières semaines, chaque trajet est une petite fête intérieure. Mais des mois plus tard… c’est juste “la voiture”. La magie a disparu.. Ce phénomène porte un nom : l’habituation hédonique. Notre cerveau s’habitue aux plaisirs, jusqu’à les rendre presque invisibles. Dans cet épisode, détaillons ce comportement fascinant et découvrons des techniques pour en limiter l’effet. C’est parti. Un bébé dans le ventre de sa mère a-t-il conscience que son monde va radicalement changer ? Avant de naître, sa réalité est tout autre : son environnement est toujours le même, la respiration n’existe pas, il s’alimente à l’aide d’un cordon… bref, tout est différent de ce qu’il découvrira à sa naissance. Ne sommes-nous pas comme ce bébé vis-à-vis de la vie après la mort ? La mort n’est-elle pas comme une naissance, un accouchement vers une nouvelle aventure dont on est incapable d’imaginer les tenants et les aboutissants ? Dans cet épisode, explorons cette idée. C’est parti !

Un bébé dans le ventre de sa mère a-t-il conscience que son monde va radicalement changer ? Avant de naître, sa réalité est tout autre : son environnement est toujours le même, la respiration n’existe pas, il s’alimente à l’aide d’un cordon… bref, tout est différent de ce qu’il découvrira à sa naissance. Ne sommes-nous pas comme ce bébé vis-à-vis de la vie après la mort ? La mort n’est-elle pas comme une naissance, un accouchement vers une nouvelle aventure dont on est incapable d’imaginer les tenants et les aboutissants ? Dans cet épisode, explorons cette idée. C’est parti !  ➽Dans cet épisode, découvrons une histoire inspirante intitulée : l’autre côté du silence. C’est parti ! ✅

➽Dans cet épisode, découvrons une histoire inspirante intitulée : l’autre côté du silence. C’est parti ! ✅

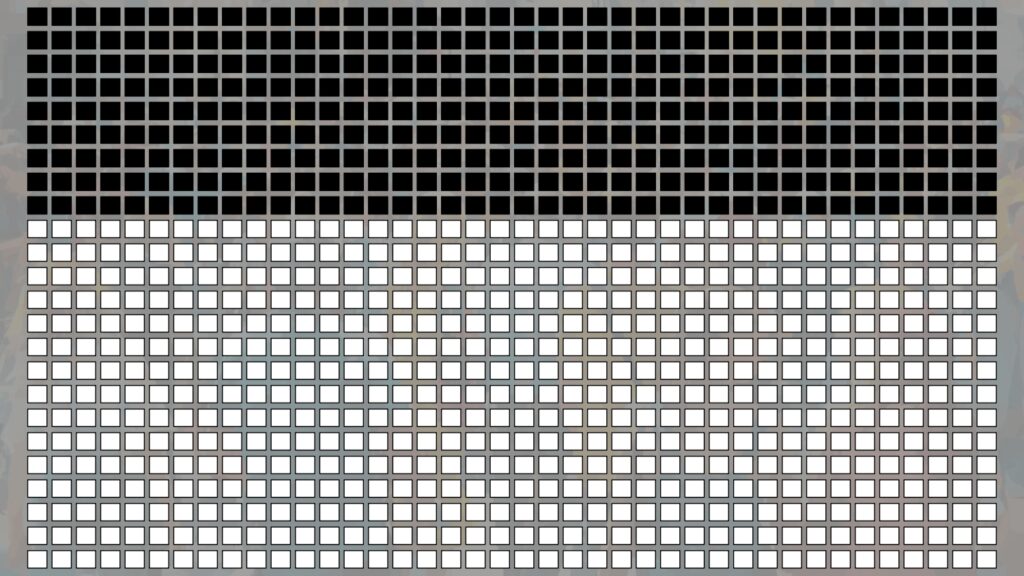

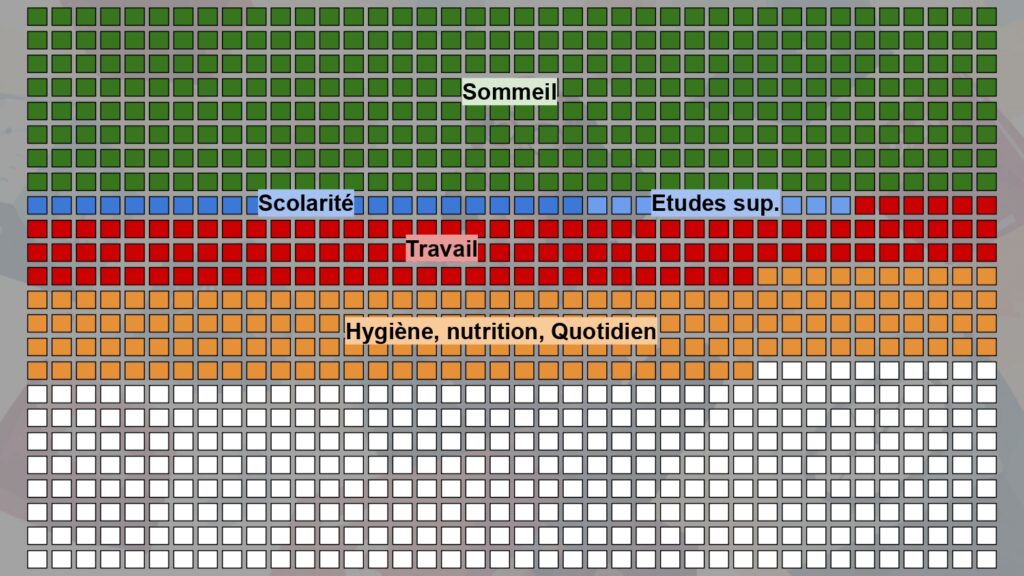

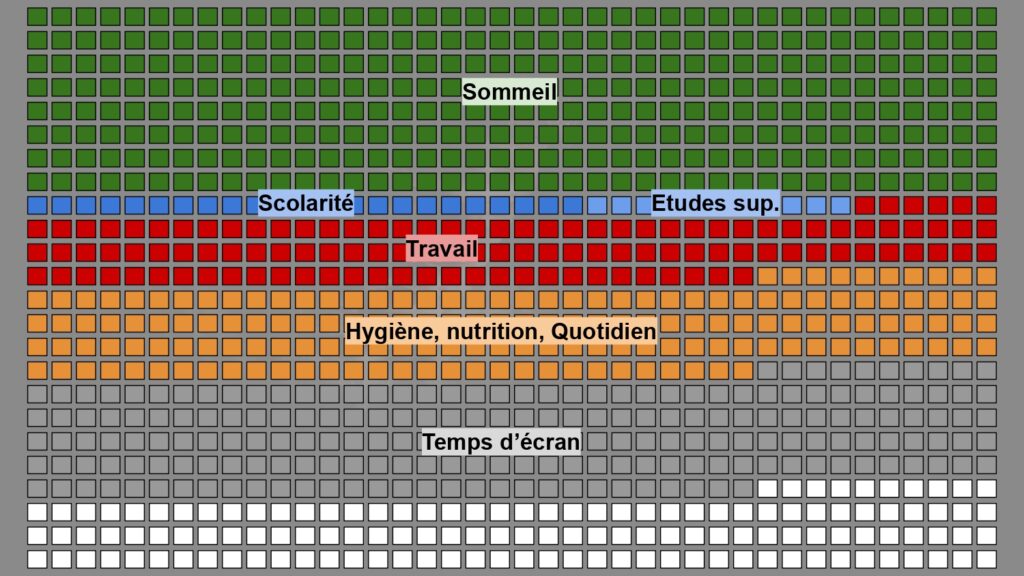

Connaissez-vous cette représentation visuelle qui consiste à imager notre durée de vie sous forme de cubes ? L’idée est simplement de se représenter chaque mois de notre existence par un petit carré. Cette manière percutante de visualiser notre temps est un formidable moyen de mesurer notre finitude. Une idée simple, mais terrifiante dans sa vérité, surtout lorsque nous analysons comment nous organisons notre vie. Dans cet épisode, lançons-nous dans cet exercice passionnant. C’est parti.

Connaissez-vous cette représentation visuelle qui consiste à imager notre durée de vie sous forme de cubes ? L’idée est simplement de se représenter chaque mois de notre existence par un petit carré. Cette manière percutante de visualiser notre temps est un formidable moyen de mesurer notre finitude. Une idée simple, mais terrifiante dans sa vérité, surtout lorsque nous analysons comment nous organisons notre vie. Dans cet épisode, lançons-nous dans cet exercice passionnant. C’est parti.