Imaginez un monde où toute la connaissance humaine est à portée de main, instantanément. Un monde où il n’existe plus de limites entre ce que vous savez et ce que l’humanité sait. Fascinant… et terrifiant. Mais, n’est-ce pas ce que l’intelligence artificielle nous promet aujourd’hui ? Explorons cette réflexion dans cet épisode. C’est parti !

Imaginez un monde où toute la connaissance humaine est à portée de main, instantanément. Un monde où il n’existe plus de limites entre ce que vous savez et ce que l’humanité sait. Fascinant… et terrifiant. Mais, n’est-ce pas ce que l’intelligence artificielle nous promet aujourd’hui ? Explorons cette réflexion dans cet épisode. C’est parti !

Version vidéo

https://youtu.be/bZ-uEtg4zjU

Version audio

https://open.spotify.com/episode/2jvi9PRG9LwHG62wyVM40H?si=sJOb0a5FRnqfBOvQApGcHw

De l’écriture à l’IA : vers le savoir universel ?

L’économie de la connaissance : un voyage à travers le temps

Depuis les débuts de notre civilisation, l’homme cherche à partager son savoir.

Il y a d’abord la transmission orale. Chaque nouvelle génération apprend de la précédente. Ce fonctionnement a ses limites notamment lorsque les anciens disparaissent subitement sans avoir le temps de transmettre leurs connaissances.

En ce sens, l’écriture est une révolution, car les savoirs deviennent intemporels, codifiés et accessibles au-delà de l’instant et du lieu. Cette invention favorise la diffusion de règles, de lois et de valeurs qui contribuent à structurer les sociétés, les grandes civilisations et religions. Malgré tout, seuls ceux qui savent lire ou ont accès aux textes peuvent en profiter.

L’invention de l’imprimerie rend le savoir moins élitiste et participe à la propagation des connaissances. Mais des barrières demeurent : le savoir se situe dans des lieux physiques, la consultation des ouvrages prend du temps et la quantité de documents reste limitée.

Grâce à internet et la digitalisation, l’humanité fait un nouveau bon. L’accès à la connaissance s’amplifie encore davantage grâce à Wikipédia, les moteurs de recherches, les bases de données interconnectées, l’enseignement à distance… . Cependant d’autres problématiques persistent. On a beau avoir accès à de très nombreux savoirs, certains restent inaccessibles sans expertise technique.

C’est là que l’intelligence artificielle entre en scène.

L’IA : la promesse de transformer le savoir

L’IA peut compiler des millions de données, synthétiser les informations et les adapter à chaque individu. Elle peut vulgariser, expliquer et contextualiser, faisant de la connaissance quelque chose de vivant et de directement utilisable. Cette révolution amène la connaissance à un autre niveau où l’accès au savoir n’est plus limité par notre capacité à lire, mémoriser ou interpréter. En ce sens, l’IA pourrait transformer notre rapport au monde, à la science, à l’éducation et même à nous-mêmes.

Au bout du compte, on constate que l’humanité cherche à universaliser la connaissance. L’intelligence artificielle et ses applications s’inscrivent dans la continuité de ce défi gargantuesque. L’enjeu est de rendre la connaissance accessible à tous de sorte à ce que chaque individu ait accès instantanément à aux savoirs qu’il recherche.

Les questions fondamentales

Mais nous en sommes qu’aux prémices de cette nouvelle ère. L’intelligence artificielle soulève autant de questions que de promesses :

-

- Est-on en mesure de fournir à l’IA tout le savoir accumulé de l’humanité ?

- Que vaut notre savoir actuel par rapport à tout ce que l’on ignore ? et comment aborder l’étendue de notre ignorance ?

- Si l’IA a accès à tout, est-il possible qu’elle soit plus intelligente que nous ?

- Si l’IA semble reposer sur des modèles logiques à cause des algorithmes qui la composent, peut-elle développer une forme de compréhension émotionnelle ?

- Dans le fond, qu’est-ce que l’intelligence ? Une capacité logique et calculatoire ? Une faculté émotionnelle et créative ? un ensemble de capacités ?

- Qu’est ce qui différencie l’humain de la machine ? Est-ce que notre singularité ne réside pas dans notre émotivité, notre imagination et notre imprévisibilité ?

- A terme, ne va-t-on pas vers une fusion entre l’IA et l’humain, une alliance de logique et d’émotions — comme le système 1 et le système 2 de Kahneman — un être augmenté ?

Bref, bienvenue dans ce formidable labyrinthe de la pensée.

Conclusion

L’histoire de l’humanité révèle une constante : nous cherchons à partager et transmettre nos connaissances. L’intelligence artificielle semble s’inscrire dans cette logique, et pourrait bien représenter une révolution au même titre que l’écriture, l’imprimerie ou internet. Face à la vitesse d’adoption et l’ampleur de cette technologie, il semble impossible de rester indifférent. Refuser l’IA aujourd’hui ne revient-il pas à refuser internet il y a quelques décennies.

Bien sûr, l’IA présente des limites et pose des défis éthiques. Mais le véritable enjeu n’est pas de l’interdire, mais de concevoir des solutions intelligentes qui exploitent son potentiel tout en corrigeant les problèmes qu’elle soulève. Dans tous les cas, il est évident que l’humanité s’efforce de transformer la connaissance pour la rendre universelle, et la convertir en action, créativité et progrès.

__________________________

Retourner à la page d’accueil du projet P10

__________________________

Dans cet épisode, découvrons une histoire inspirante intitulée : la valeur d’une montre. C’est parti !

Dans cet épisode, découvrons une histoire inspirante intitulée : la valeur d’une montre. C’est parti ! Imaginez : vous venez d’acheter la voiture de vos rêves. Les premières semaines, chaque trajet est une petite fête intérieure. Mais des mois plus tard… c’est juste “la voiture”. La magie a disparu.. Ce phénomène porte un nom : l’habituation hédonique. Notre cerveau s’habitue aux plaisirs, jusqu’à les rendre presque invisibles. Dans cet épisode, détaillons ce comportement fascinant et découvrons des techniques pour en limiter l’effet. C’est parti.

Imaginez : vous venez d’acheter la voiture de vos rêves. Les premières semaines, chaque trajet est une petite fête intérieure. Mais des mois plus tard… c’est juste “la voiture”. La magie a disparu.. Ce phénomène porte un nom : l’habituation hédonique. Notre cerveau s’habitue aux plaisirs, jusqu’à les rendre presque invisibles. Dans cet épisode, détaillons ce comportement fascinant et découvrons des techniques pour en limiter l’effet. C’est parti. Un bébé dans le ventre de sa mère a-t-il conscience que son monde va radicalement changer ? Avant de naître, sa réalité est tout autre : son environnement est toujours le même, la respiration n’existe pas, il s’alimente à l’aide d’un cordon… bref, tout est différent de ce qu’il découvrira à sa naissance. Ne sommes-nous pas comme ce bébé vis-à-vis de la vie après la mort ? La mort n’est-elle pas comme une naissance, un accouchement vers une nouvelle aventure dont on est incapable d’imaginer les tenants et les aboutissants ? Dans cet épisode, explorons cette idée. C’est parti !

Un bébé dans le ventre de sa mère a-t-il conscience que son monde va radicalement changer ? Avant de naître, sa réalité est tout autre : son environnement est toujours le même, la respiration n’existe pas, il s’alimente à l’aide d’un cordon… bref, tout est différent de ce qu’il découvrira à sa naissance. Ne sommes-nous pas comme ce bébé vis-à-vis de la vie après la mort ? La mort n’est-elle pas comme une naissance, un accouchement vers une nouvelle aventure dont on est incapable d’imaginer les tenants et les aboutissants ? Dans cet épisode, explorons cette idée. C’est parti !  ➽Dans cet épisode, découvrons une histoire inspirante intitulée : l’autre côté du silence. C’est parti ! ✅

➽Dans cet épisode, découvrons une histoire inspirante intitulée : l’autre côté du silence. C’est parti ! ✅

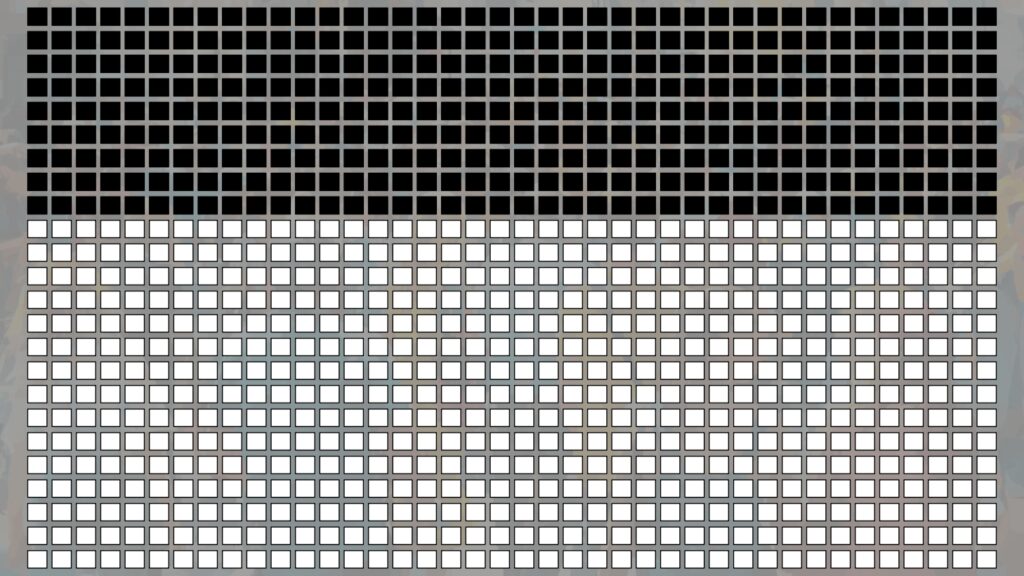

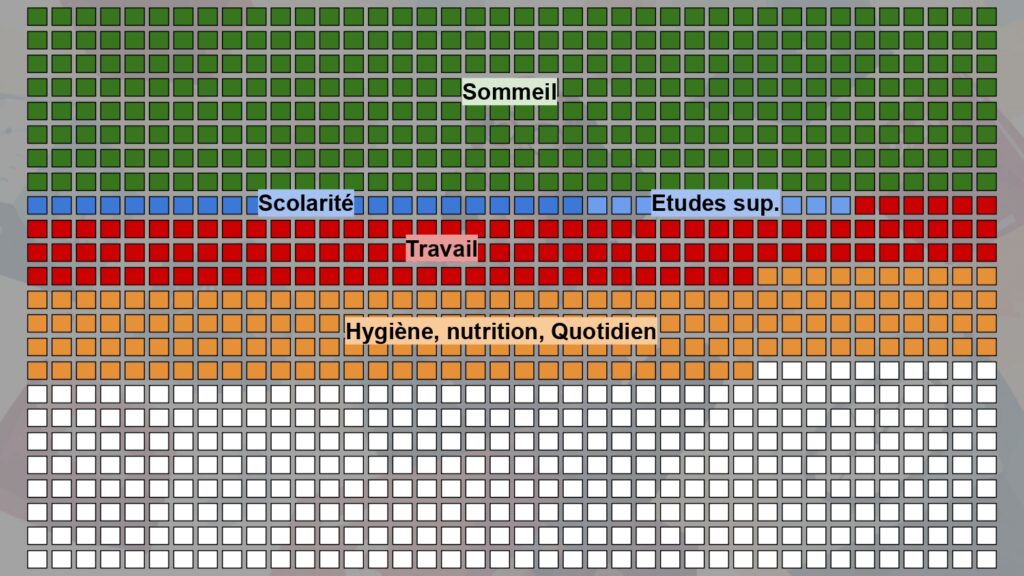

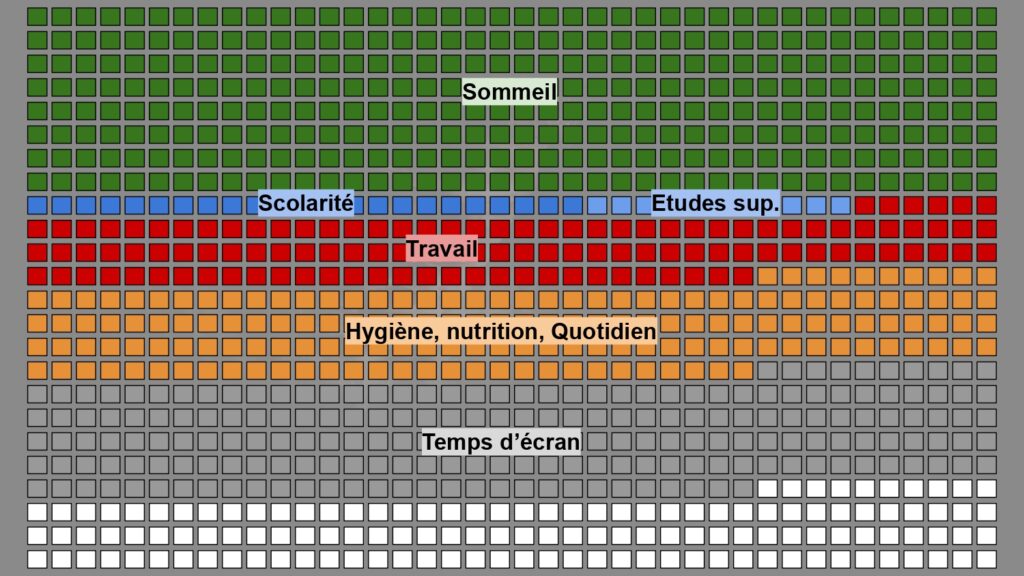

Connaissez-vous cette représentation visuelle qui consiste à imager notre durée de vie sous forme de cubes ? L’idée est simplement de se représenter chaque mois de notre existence par un petit carré. Cette manière percutante de visualiser notre temps est un formidable moyen de mesurer notre finitude. Une idée simple, mais terrifiante dans sa vérité, surtout lorsque nous analysons comment nous organisons notre vie. Dans cet épisode, lançons-nous dans cet exercice passionnant. C’est parti.

Connaissez-vous cette représentation visuelle qui consiste à imager notre durée de vie sous forme de cubes ? L’idée est simplement de se représenter chaque mois de notre existence par un petit carré. Cette manière percutante de visualiser notre temps est un formidable moyen de mesurer notre finitude. Une idée simple, mais terrifiante dans sa vérité, surtout lorsque nous analysons comment nous organisons notre vie. Dans cet épisode, lançons-nous dans cet exercice passionnant. C’est parti.

Et si le simple fait d’écrire nos pensées sur papier pouvait améliorer notre mémoire, booster notre concentration, et nous aider à résoudre nos problèmes ? Dans cet épisode, explorons un geste aussi banal que puissant : prendre des notes à la main. C’est parti !

Et si le simple fait d’écrire nos pensées sur papier pouvait améliorer notre mémoire, booster notre concentration, et nous aider à résoudre nos problèmes ? Dans cet épisode, explorons un geste aussi banal que puissant : prendre des notes à la main. C’est parti ! Imaginez que vous soyez arrêtés avec un complice pour un délit. On vous demande de passer aux aveux. Le procureur vous présente plusieurs options :

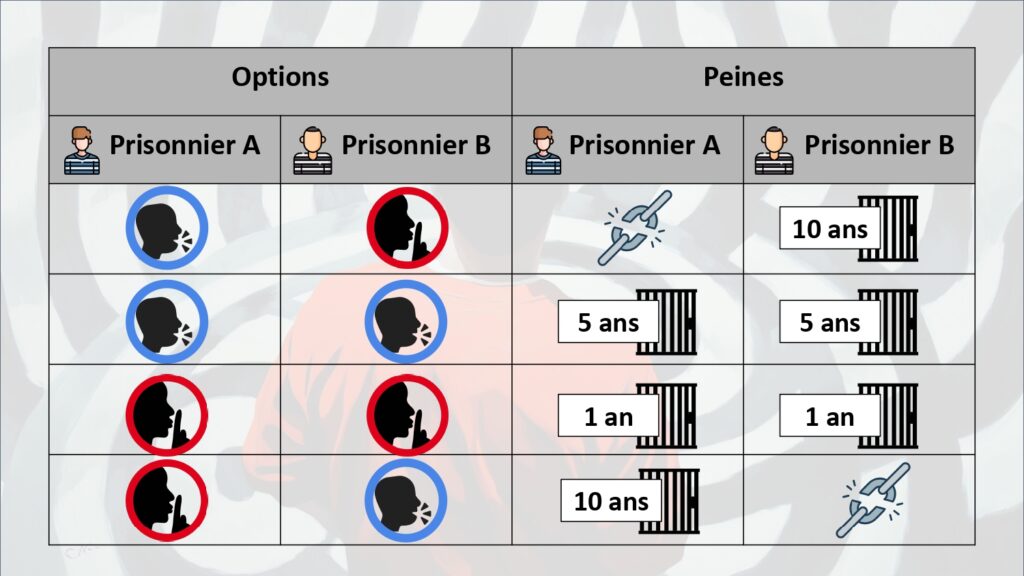

Imaginez que vous soyez arrêtés avec un complice pour un délit. On vous demande de passer aux aveux. Le procureur vous présente plusieurs options :  ➽ Dans cet épisode, découvrons une réflexion passionnante : le dilemme du prisonnier. C’est parti ! ✅

➽ Dans cet épisode, découvrons une réflexion passionnante : le dilemme du prisonnier. C’est parti ! ✅