Cet article a pour but de présenter un biais de perception appelé l’effet de Halo.

Cet article a pour but de présenter un biais de perception appelé l’effet de Halo.

Vidéo

Qu’est-ce que l’effet Halo ?

L’effet de halo (ou effet de notoriété) correspond au fait de présumer des caractéristiques d’un individu, d’un objet ou d’une marque seulement à partir de la première impression dégagée.

Illustrons ce concept avec un exemple, si un conférencier fait une bonne première impression en montant sur scène alors les gens auront tendance à interpréter favorablement ce qu’il va dire ou faire. À l’inverse, si la première impression est mauvaise, alors les gens seront plus enclins à le juger sous un prisme négatif.

Autrement dit, l’effet de Halo est la tendance à rendre plus positives (et inversement plus négatives) certaines caractéristiques d’une personne, d’un groupe, d’une marque, etc., à partir d’une de ses caractéristiques que l’on avait préalablement jugée positive (ou, inversement, négative).

Ce biais de perception a été mis en évidence de manière empirique par Edward Thorndike en 1920 puis démontré par Solomon Asch en 1946.

De nombreuses autres études relèvent cet effet. Par exemple, dans le Journal de la psychologie appliquée (Journal of Applied Psychology), les auteurs démontrent que les personnes attirantes physiquement ont tendance à être considérées comme plus intelligentes que la moyenne. Source : https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0015497

Les leviers de l’effet de Halo

On peut retenir que la première impression contribue fortement à l’image générale que l’on va avoir d’un individu. Plusieurs attributs ont donc une influence sur l’effet Halo :

- La tenue vestimentaire. Une étude montre qu’un employé en costume-cravate sera davantage perçu comme un supérieur hiérarchique ayant de l’autorité, contrairement à un employé portant un jeans et un t-shirt (source : https://www.penserchanger.com/effet-de-halo)

- Le physique. Une étude dans le domaine judiciaire met en évidence que les

jurés tendent à donner des peines plus légères aux accusés attirants physiquement et inversement ils décernent des peines plus lourdes aux personnes laides. (sources : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0092656674900440?via%3Dihub)

- Le comportement. Un professeur chaleureux et souriant au premier abord aura plus de chance d’être apprécié car ses étudiants et ses collègues car ils le jugeront sous un prisme positif. (source : https://content.apa.org/record/1979-23612-001)

Techniques tirant profit de l’effet Halo

On peut noter que de nombreuses techniques tirent profit de l’effet de Halo.

Dans le domaine du marketing, les publicitaires font appel à des figures médiatiques pour profiter de leur notoriété. En faisant intervenir une célébrité dans une publicité, la marque joue sur le biais de perception. La réputation qu’à la figure médiatique auprès du public va se répercuter sur l’image du produit et de la marque (Georges Clooney avec Nespresso ou Charlize Theron avec Dior)

Il est aussi possible de s’appuyer sur l’effet de Halo pour influencer les réponses des gens. Par exemple, si l’on vous pose la question, êtes-vous prêt à lutter contre le réchauffement climatique ? et que l’on vous demande ensuite : Seriez-vous prêt à acheter une voiture électrique pour réduire vos dépenses énergétiques ? Il y a de grandes chances que vous répondiez favorablement aux deux questions. A la première question, les gens auront tendance à se positionner comme défenseurs de l’environnement. Puis pour rester cohérent vis-à-vis de l’image qu’ils viennent de se dresser, ils risquent de répondre positivement à la seconde. La première question donne ainsi un cadre qui conditionne la réponse à la seconde interrogation.

Pour profiter de l’effet Halo dans les relations sociales, il convient de s’efforcer de faire une bonne première impression. Ainsi lors d’un premier contact, il vaut mieux

- Sourire pour paraître sympathique

- Engager la conversation sur une note positive

- Eviter de parler des défauts ou critiquer

Conclusion

L’effet de Halo correspond au fait de présumer des caractéristiques d’un individu, d’un objet ou d’une marque seulement à partir de la première impression dégagée.

Sources

► Articles :

- Wikipedia – L’effet de Halo : https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_halo#:~:text=L’effet%20de%20halo%2C%20effet,il%20veut%20bien%20voir%20%C2%BB)

- Blog – La toupie : http://www.toupie.org/Biais/Effet_halo.htm

- The effect of physical appearance on the judgment of guilt : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0092656674900440?via%3Dihub

► Vidéos :

- Vidéo L’effet de Halo — Crétin de cerveau ! #1, chaîne ScienceEtonnante : https://www.youtube.com/watch?v=xJO5GstqTSY&ab_channel=ScienceEtonnante

__________________________

Retourner à la page d’accueil du projet P07

__________________________

Dans cet article,

Dans cet article,  Cet article a pour but de présenter un biais cognitif appelé : le biais de confirmation.

Cet article a pour but de présenter un biais cognitif appelé : le biais de confirmation.  Dans cet article, nous allons découvrir deux biais cognitifs appelés l’effet de primauté et l’effet de récence. Nous verrons également quatre techniques pour en tirer profit.

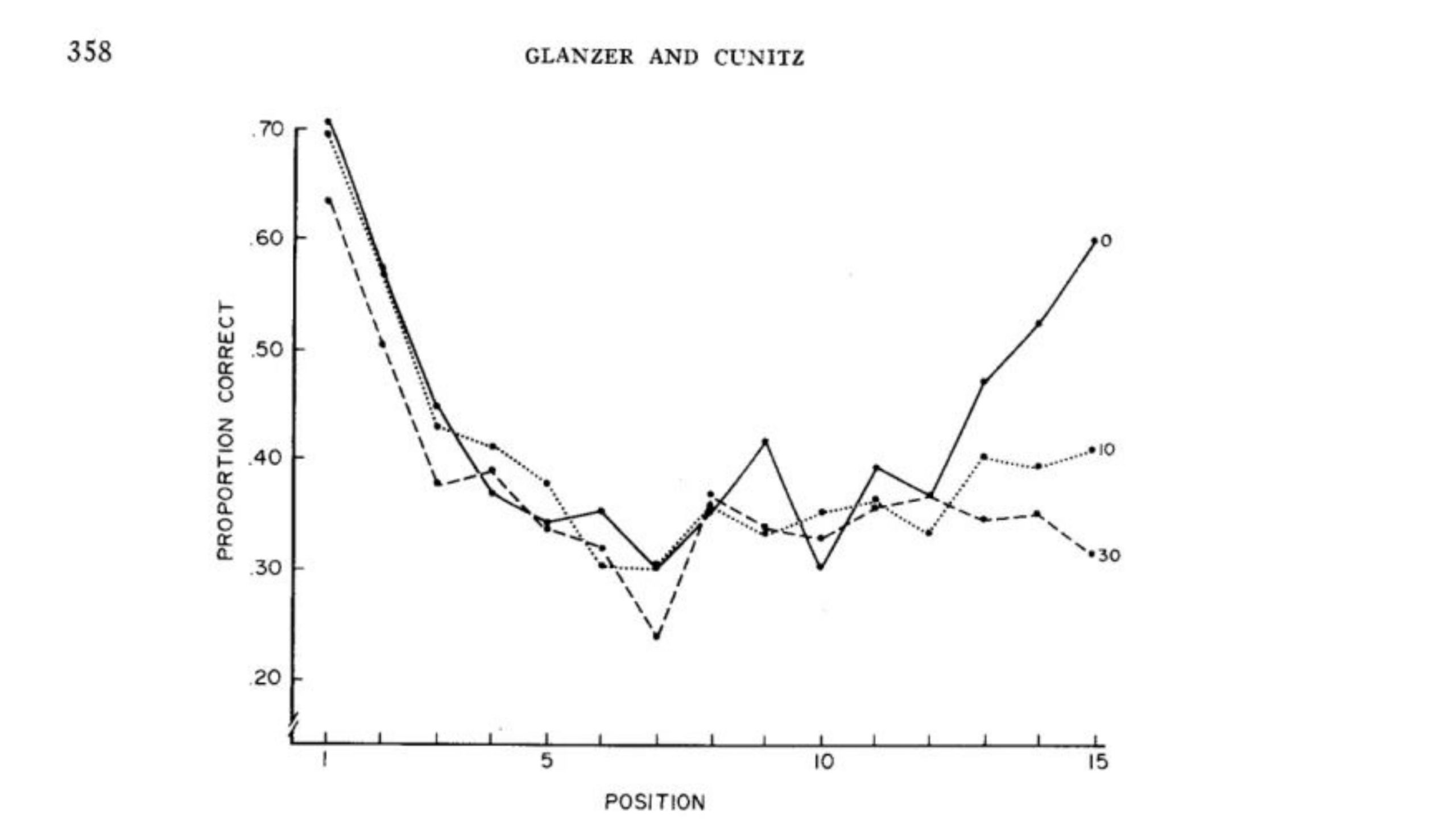

Dans cet article, nous allons découvrir deux biais cognitifs appelés l’effet de primauté et l’effet de récence. Nous verrons également quatre techniques pour en tirer profit.

Cet article a pour but de présenter le concept de conditionnement opérant en l’illustrant par des expériences étonnantes réalisées sur le sujet. Nous verrons ensuite les enseignements que l’on peut en tirer.

Cet article a pour but de présenter le concept de conditionnement opérant en l’illustrant par des expériences étonnantes réalisées sur le sujet. Nous verrons ensuite les enseignements que l’on peut en tirer.  Dans cet article, je

Dans cet article, je