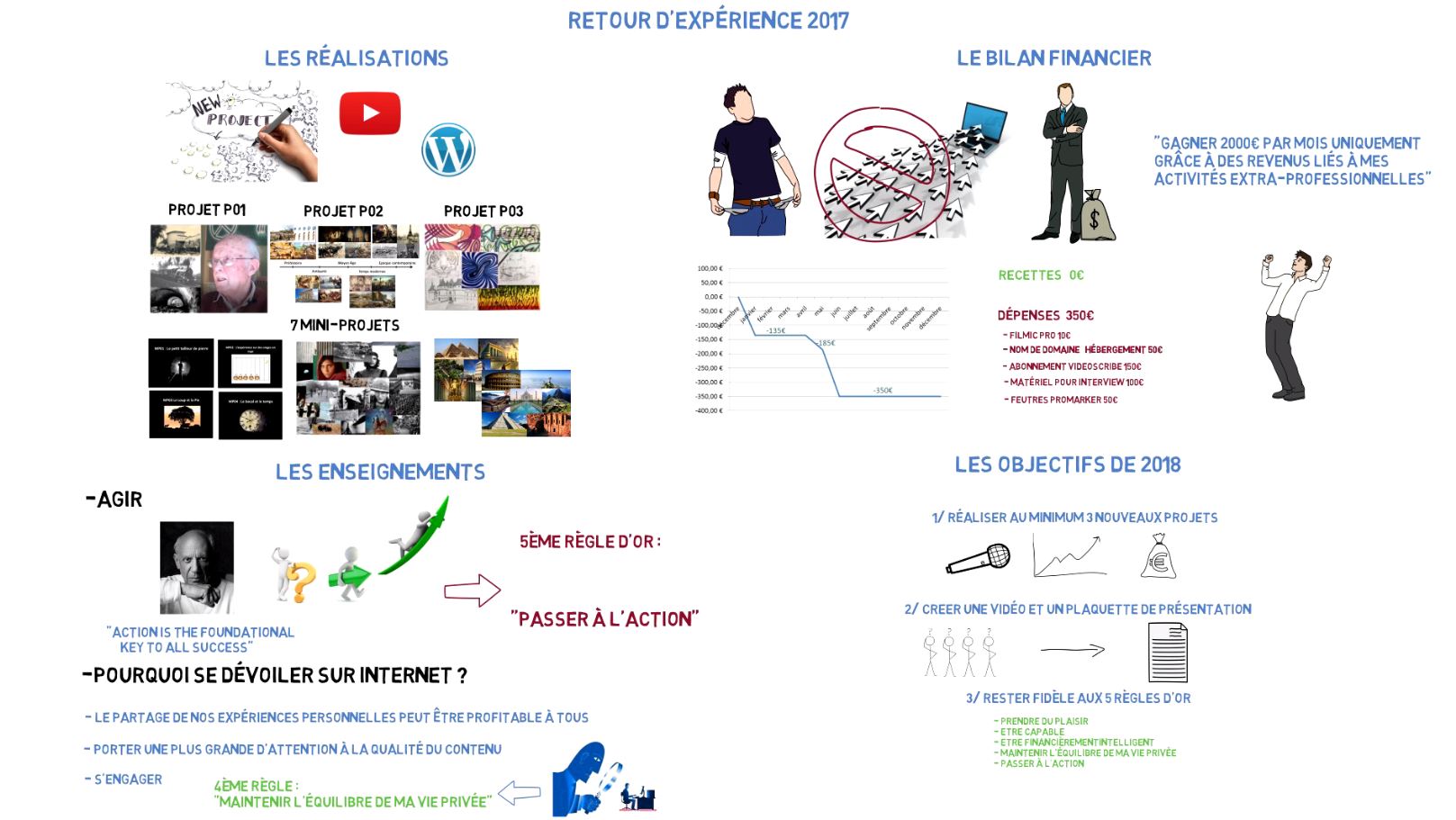

Voici mon bilan 2018 sur le projet Mister Fanjo pour l’année 2018.

Voici mon bilan 2018 sur le projet Mister Fanjo pour l’année 2018.

Sommaire du bilan 2018

Quelques chiffres sur le projet

Mes objectifs pour l’année 2019

Vidéo

Quelques chiffres sur le projet

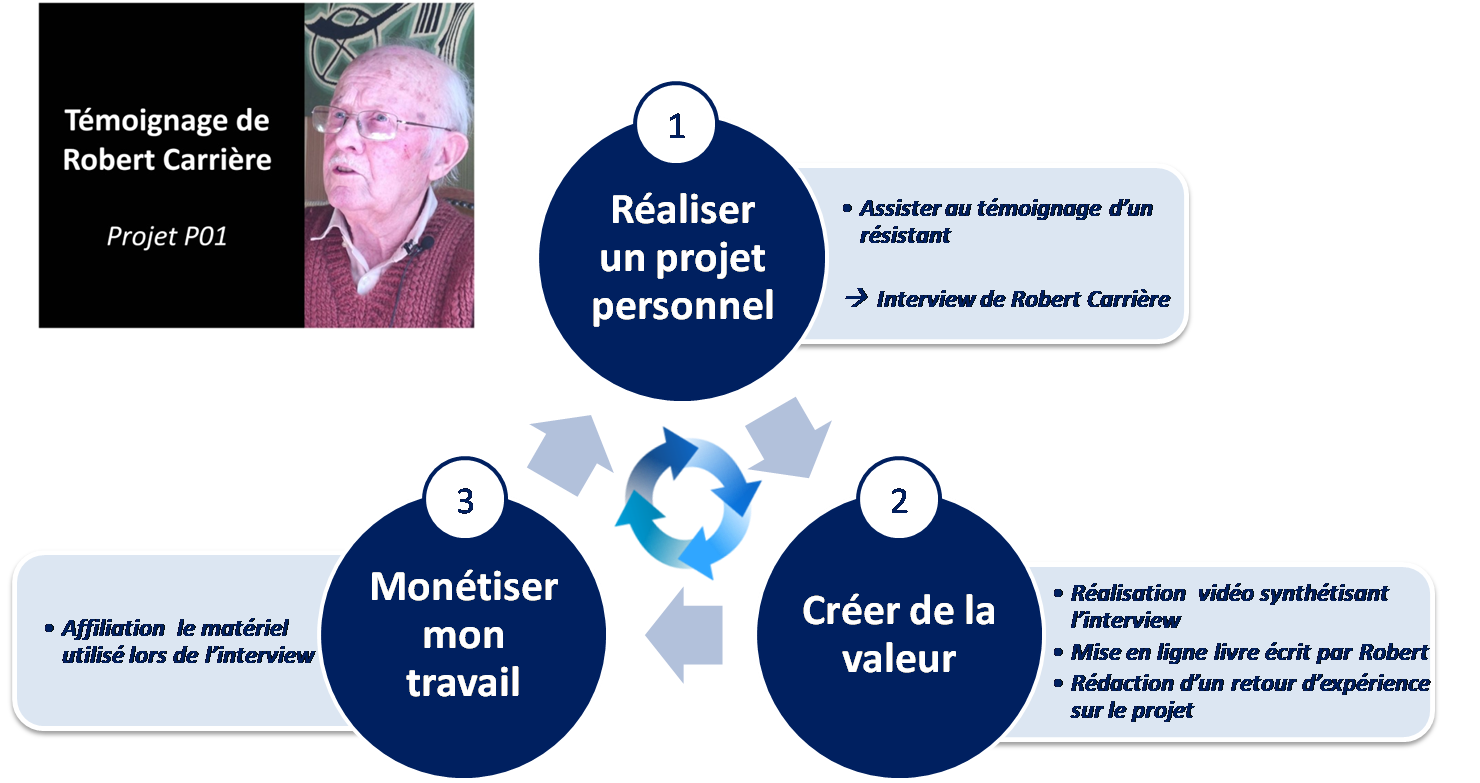

2 nouveaux projets en 2018

En 2018, j’ai posté 2 nouveaux projets :

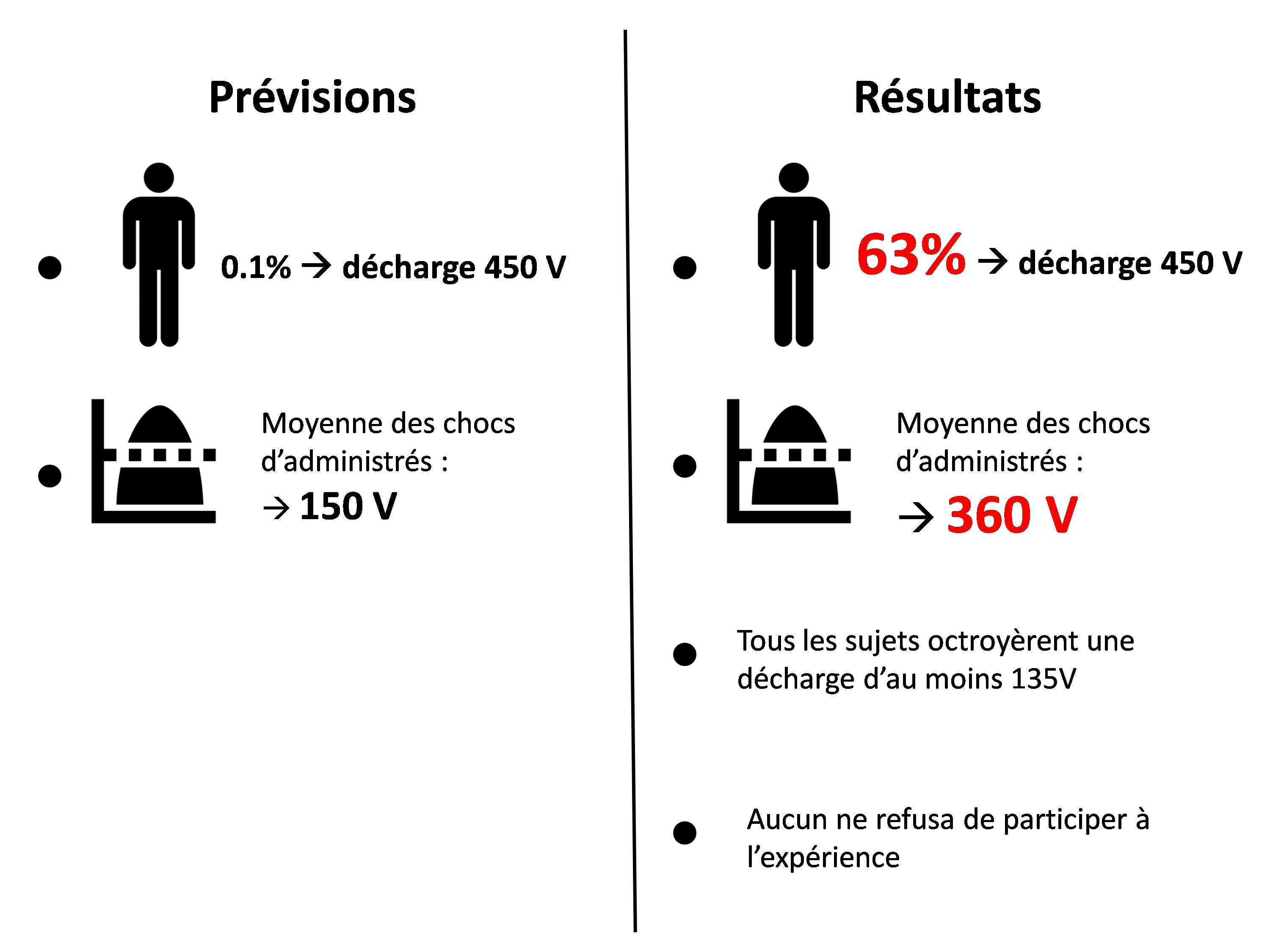

En parallèle de ces 2 projets, j’ai aussi posté une vidéo et un article sur l’expérience de Milgram.

Le début de l’année 2018 a également été marqué par la refonte du site internet.

site en 2017

site en 2018

Trafic Youtube multiplié par 10 : Merci !

Je suis passé d’une chaîne cumulant environ 1000 vues pour une dizaine d’abonnés en décembre 2017 à plus de 110 abonnés et plus de 12000 vues en cette fin d’année.

Trafic en 2017

Trafic en 2018

Merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui m’ont encouragé en me laissant un pouce bleu, en écrivant un commentaire ou en m’envoyant un mail …. C’est un grand plaisir de constater que mon travail vous plait.

180 heures de travail en 2018

En 2018, j’ai consacré 180h au projet Mister Fanjo. Grosso modo et pour vous donner une idée, si l’on répartit équitablement ces heures sur l’ensemble de l’année, cela représente environ 30 min de travail tous les jours.

Le bilan 2018 concernant les finances

Cette année j’ai dépensé 280€ pour le projet Mister Fanjo. La plupart des dépenses concernent les livres que j’ai achetés dans le cadre du projet P04 (soit environ 170€). Il y a également 55€ dédiés à l’abonnement pour l’hébergement du site Mister Fanjo et 55€ pour un disque dur externe pour stocker l’ensemble des données liées au projet. En parallèle de ces dépenses, le projet Mister Fanjo ne m’a pas rapporté d’argent cette année. Le trafic est encore assez faible pour engendrer des revenus avec l’affiliation ou de la publicité.

Les enseignements de 2018

La refonte du site : nouvelle vision et nouvelle philosophie

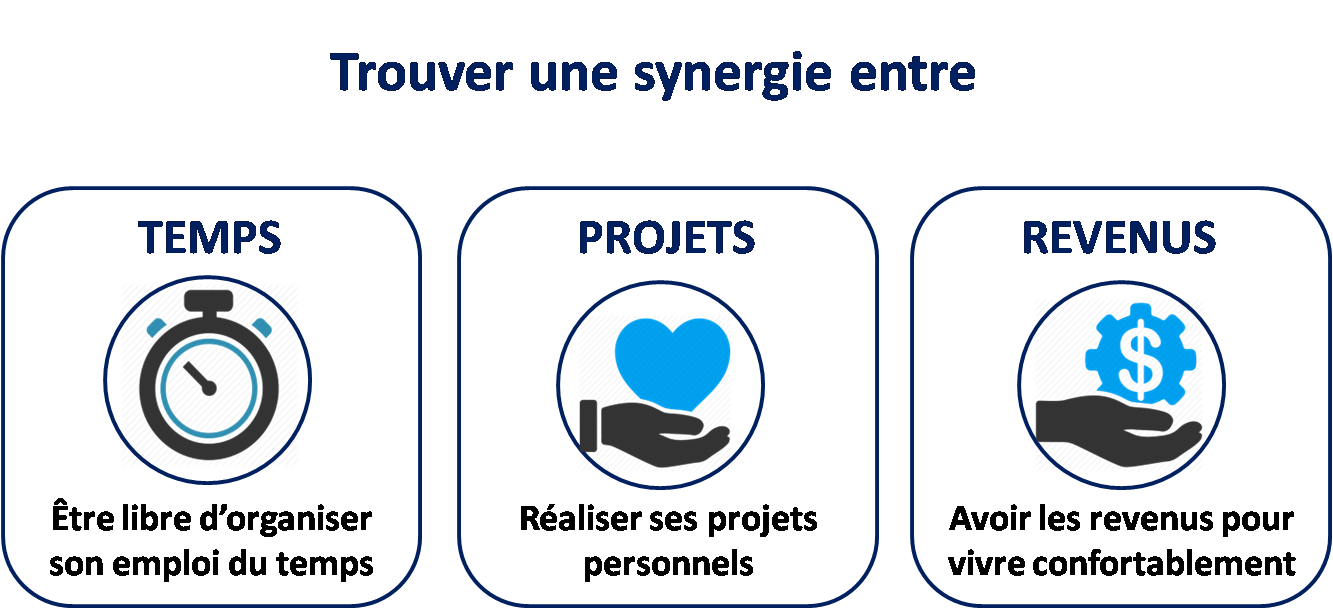

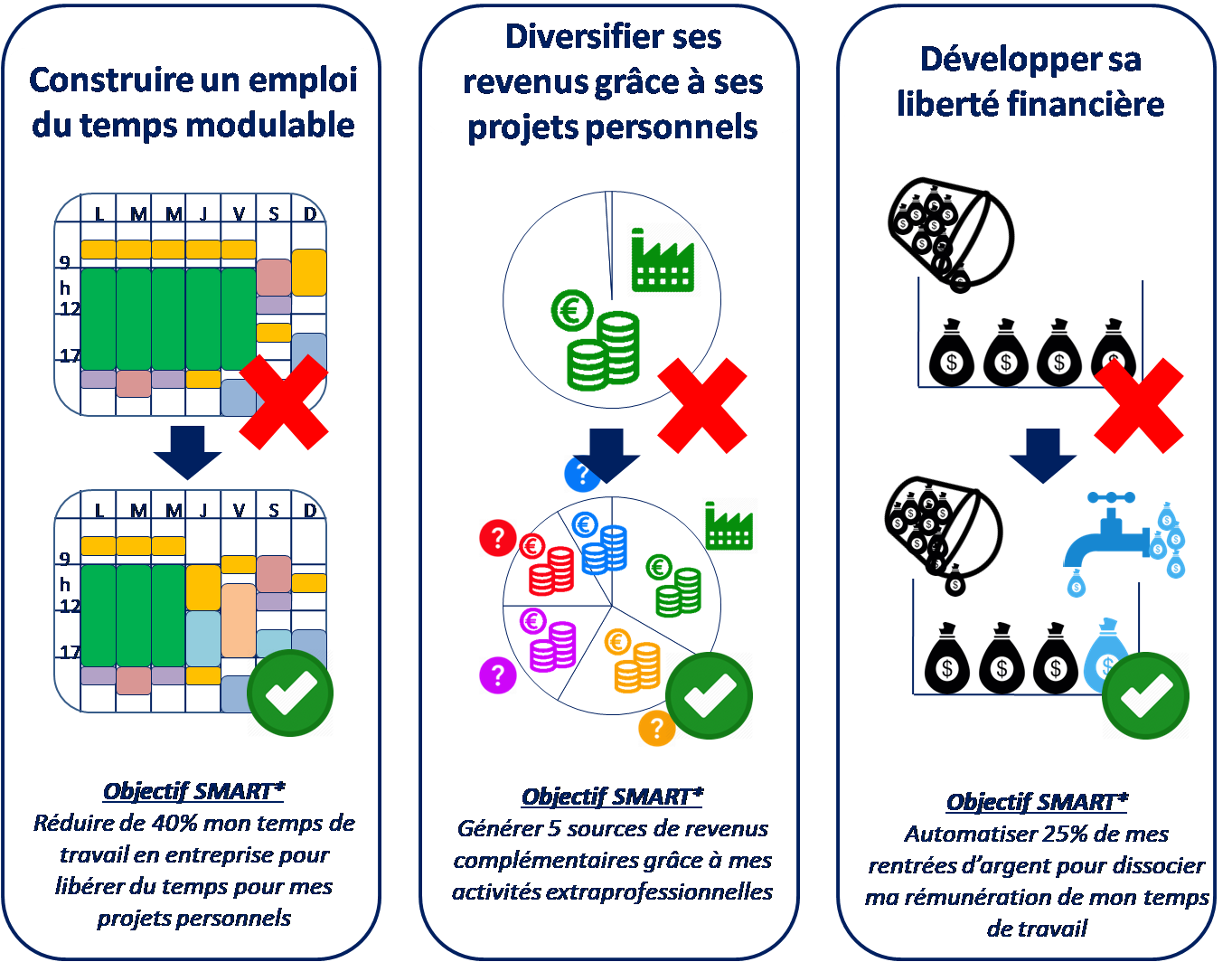

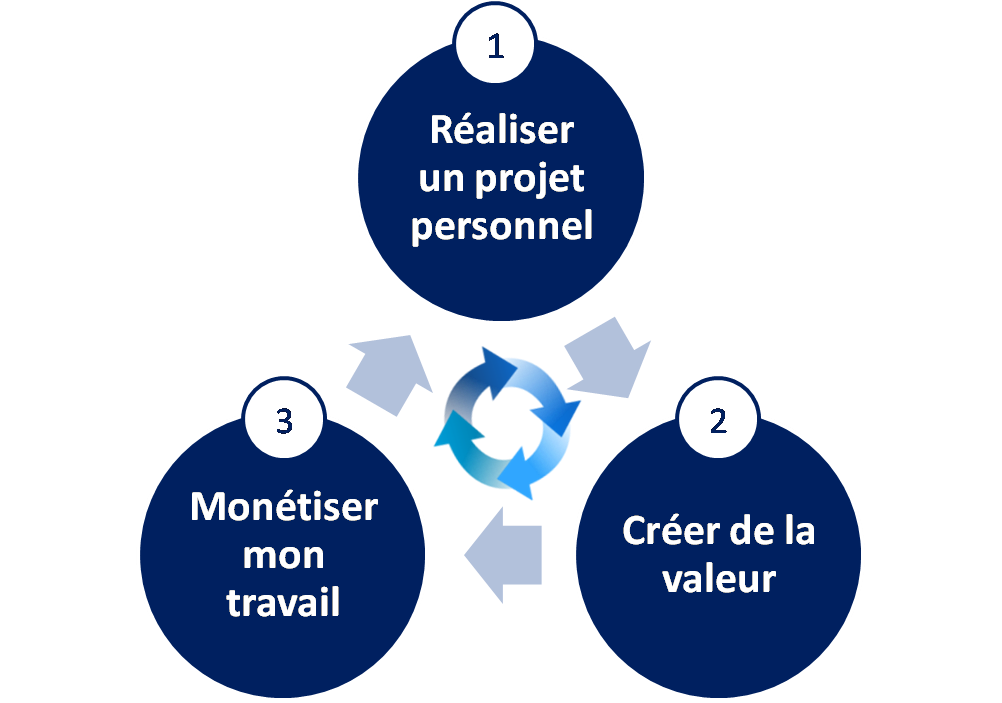

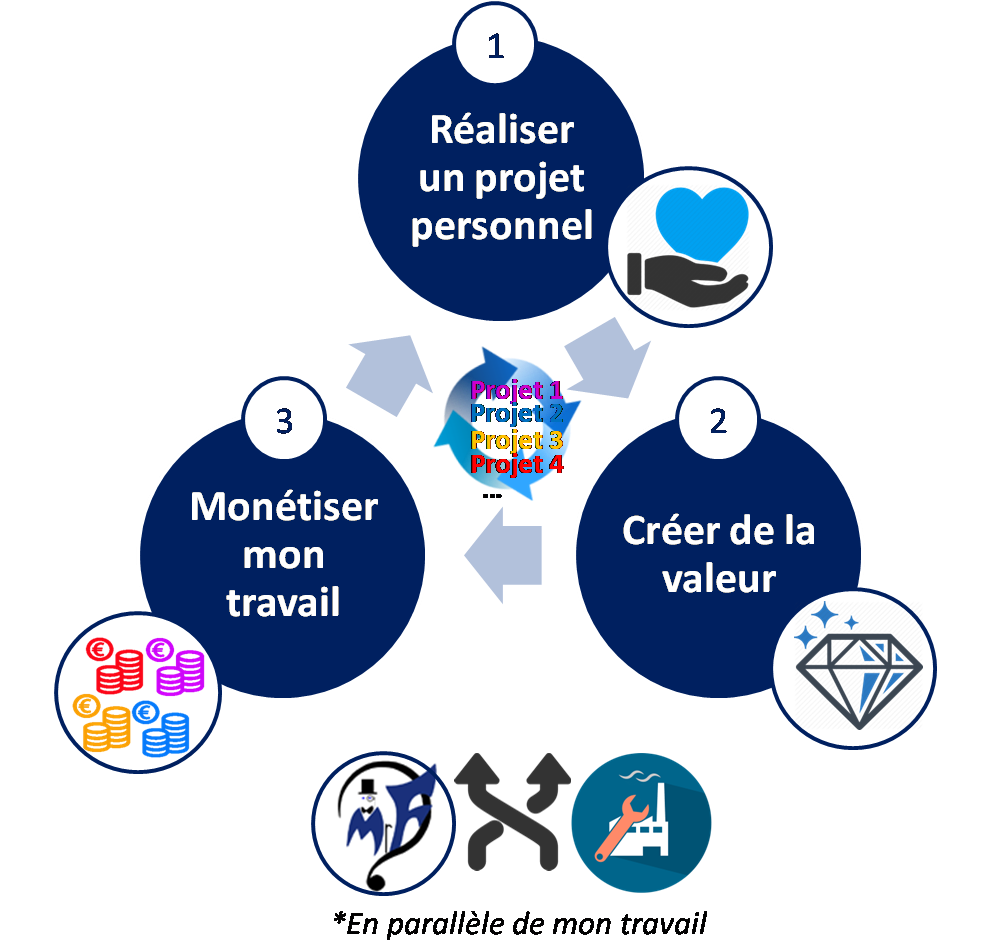

En revisionnant la première vidéo CVG (CVG #1 : L’objectif initial), je me suis souvenu que je m’étais fixé l’objectif de développer 2000€ de revenus passifs grâce à mes activités extra-professionnelles. En effet, je compte sur la chaîne YouTube et mon site internet pour me permettre de gagner un peu d’argent. Néanmoins et avec du recul, je trouve cet objectif trop réducteur. Le retour sur investissement que j’attends du projet Mister Fanjo ne doit pas se limiter qu’à l’aspect financier. J’ai pris conscience que l’objectif n’est pas uniquement de développer des revenus passifs, mais plutôt de parvenir à un équilibre de vie qui me permettra à la fois de :

- Réaliser les activités qui me tiennent à cœur

- Gagner suffisamment d’argent pour vivre confortablement.

- Organiser mes journées comme je l’entends

Pour plus d’informations, sur le sujet, je vous invite à consulter l’article : CVG #3 : Présentation du projet Mister Fanjo

Modification des règles d’or

Les règles d’or sont des principes que je m’efforce de respecter. Ces principes sont en quelque sorte le reflet de la philosophie du projet Mister Fanjo. En les relisant, j’ai souhaité en clarifier et en modifier certains.

- Modification de la règle« être capable » en « apprendre encore et toujours ». Derrière la règle « être capable », je mettais l’idée qu’il fallait entreprendre si j’avais les compétences ou si j’étais capable de les acquérir. Finalement, je trouve que ce principe n’est pas très pertinent. À l’opposé, je trouve que le fait « d’apprendre tout au long de sa vie » est plus parlant et a plus de sens.

- Modification de la règle « être intelligent financièrement » en « Adopter une approche gagnant-gagnant ».Dans la vidéo CVG #1 : L’objectif initial, je disais qu’être intelligent financièrement correspondait au fait de monétiser un travail uniquement s’il s’inscrivait dans une démarche gagnant-gagnant. Afin de rendre le principe plus général tout en cassant l’aspect financier qui y est attaché, je préfère renommer la règle en « Adopter une approche gagnant-gagnant »

- Modification de la règle « maintenir l’équilibre de ma vie privée » en « Protéger ma vie privée et celle des autres » et « Conserver un équilibre de vie ».La règle « maintenir l’équilibre de ma vie privée » contient 2 idées. Je l’ai donc découpée en 2 principes. Concernant le principe« Conserver un équilibre de vie », je crois fermement que tout est une question d’équilibre dans la vie et qu’il faut de tout sans excès et à tous les niveaux.

Mes objectifs pour l’année 2019

- Continuer à poster un résumé de livre par mois sur le projet P04

- Mettre en ligne 2 projets supplémentaires et au moins 2 mini-projets

- Poster une vidéo CVG lors de la parution de chaque nouveau projet pour présenter le projet, pour expliquer ma démarche, le pourquoi du projet ainsi que l’envers du décor

- Rester fidèle aux règles d’or

- Créer une page « sondage » sur mon site internet pour lister mes idées et les projets que j’entreprends et vous permettre de voter pour ceux pour lesquels vous aimeriez voir du contenu paraître.

Voilà pour le bilan 2018

Bonne année 2019 !

Signé MisterFanjo,

______________

Qu’est ce que la célèbre expérience de Milgram ?

Qu’est ce que la célèbre expérience de Milgram ?

Un an après, le début de l’aventure Mister Fanjo, il est temps de faire un premier bilan.

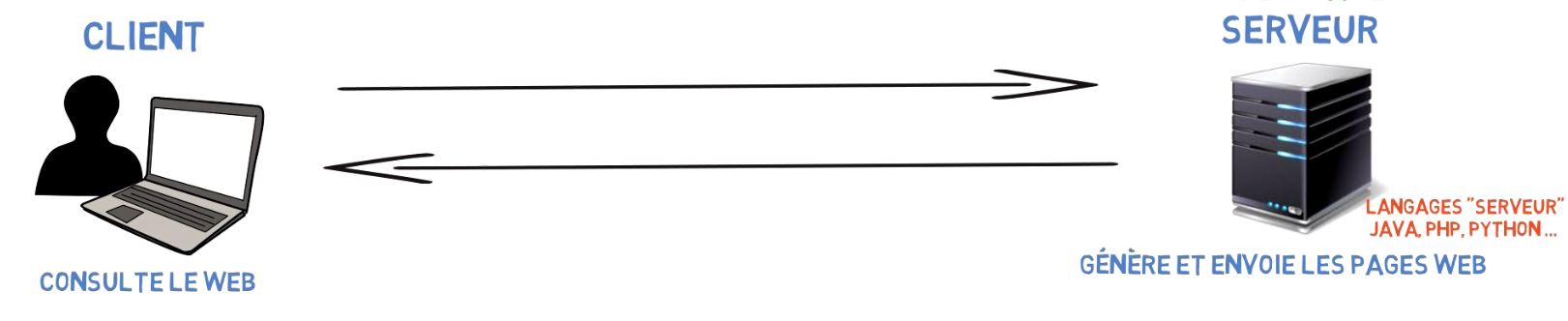

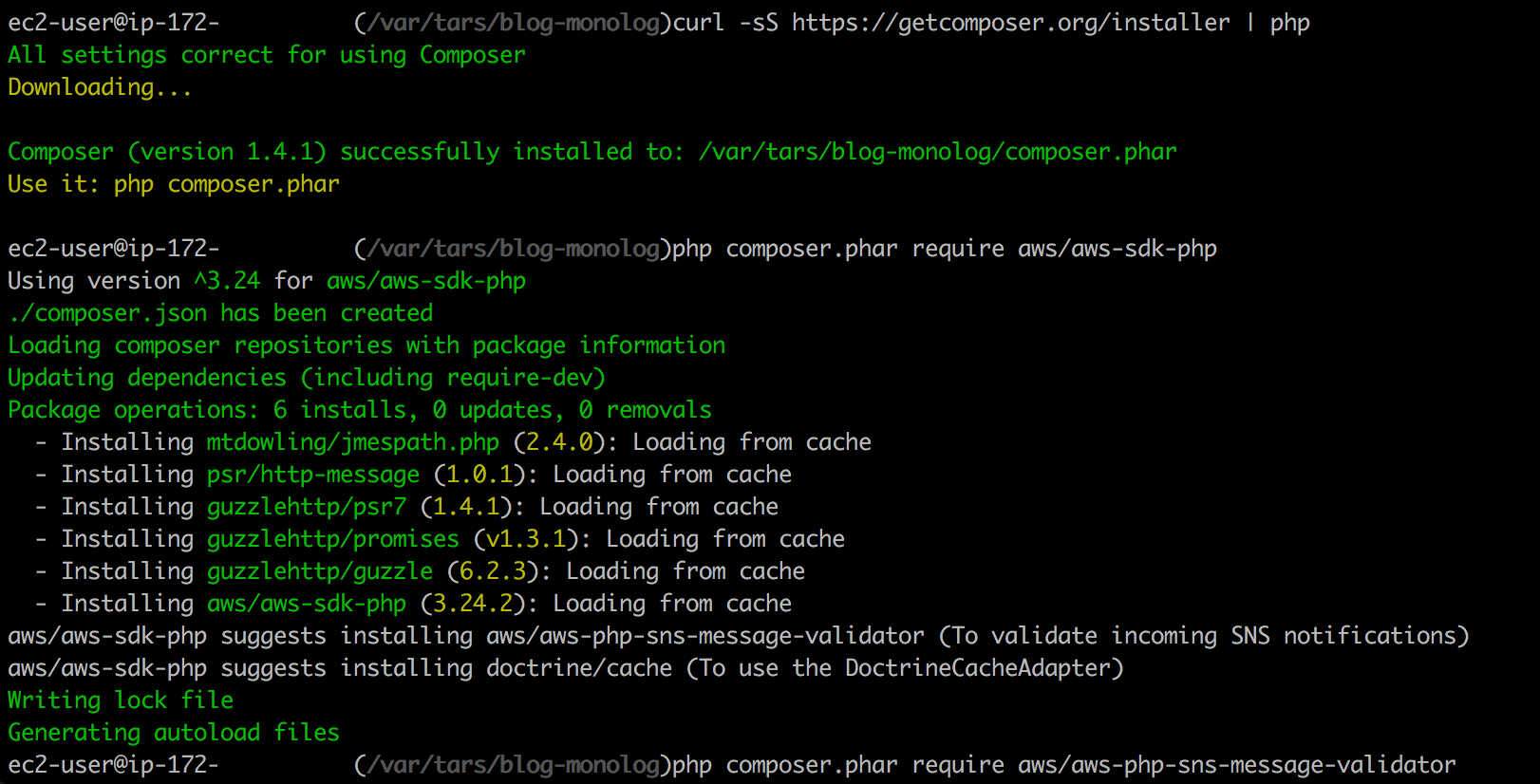

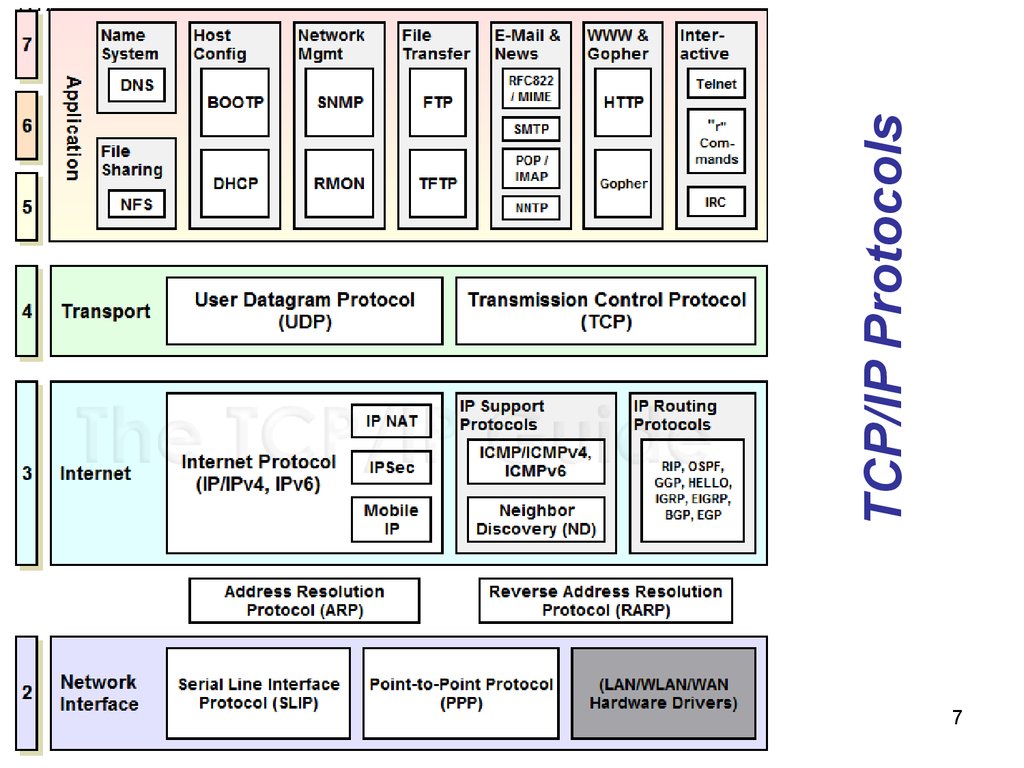

Un an après, le début de l’aventure Mister Fanjo, il est temps de faire un premier bilan. Découvrons qu’est ce que le web et les notions et les concepts les plus importants sur cet l’univers. C’est parti !

Découvrons qu’est ce que le web et les notions et les concepts les plus importants sur cet l’univers. C’est parti !

Data-center de Google

Data-center de Google

Cet article détaille le procédé que j’ai suivi pour réaliser mon dessin « Jazz ».

Cet article détaille le procédé que j’ai suivi pour réaliser mon dessin « Jazz ».

La seconde étape consiste à repasser les contours au feutre.

La seconde étape consiste à repasser les contours au feutre.

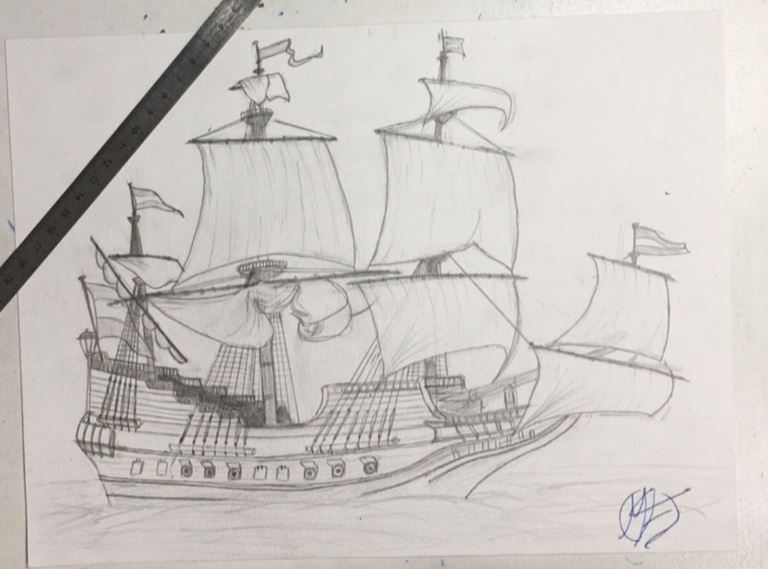

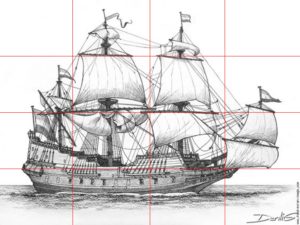

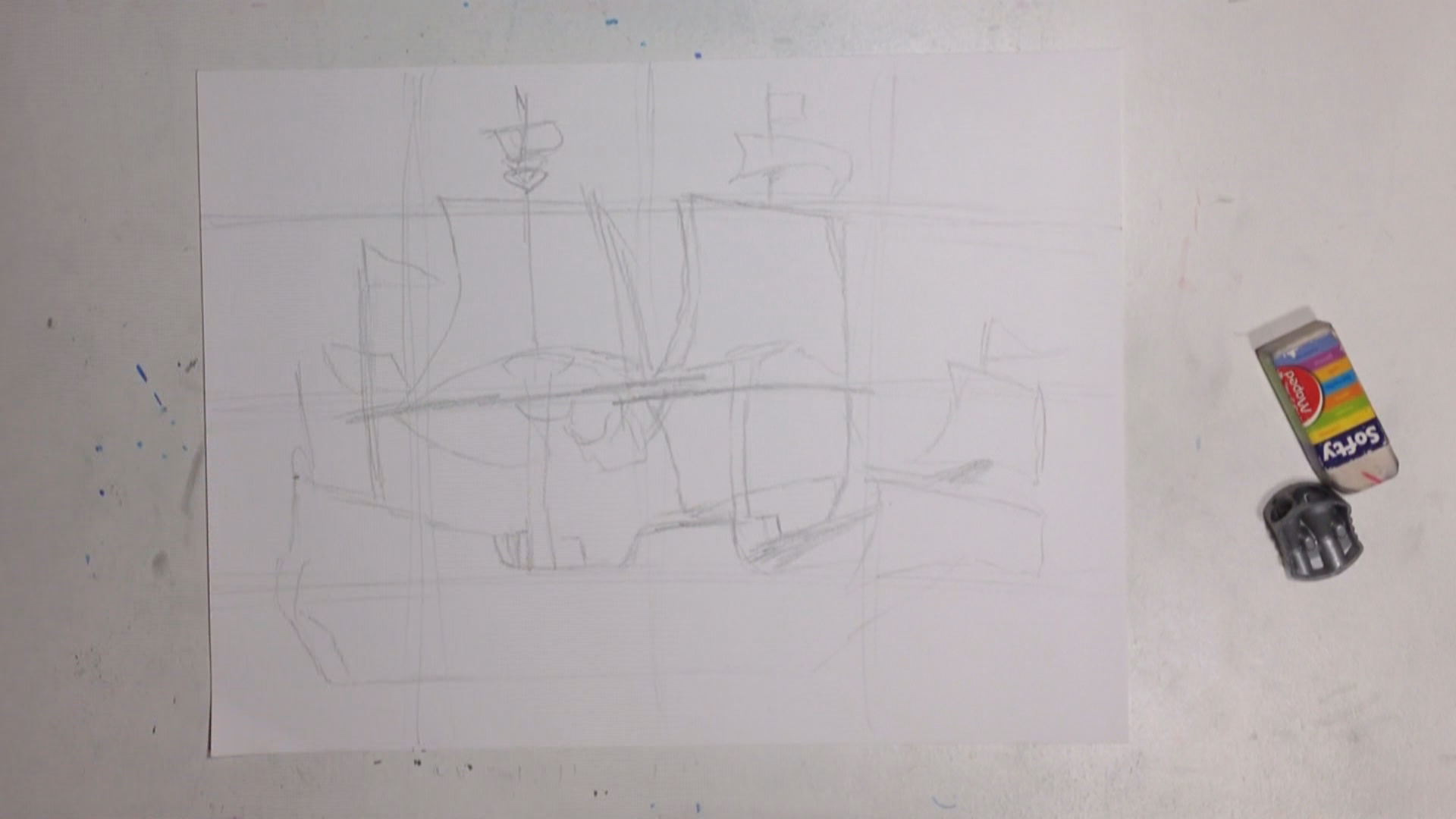

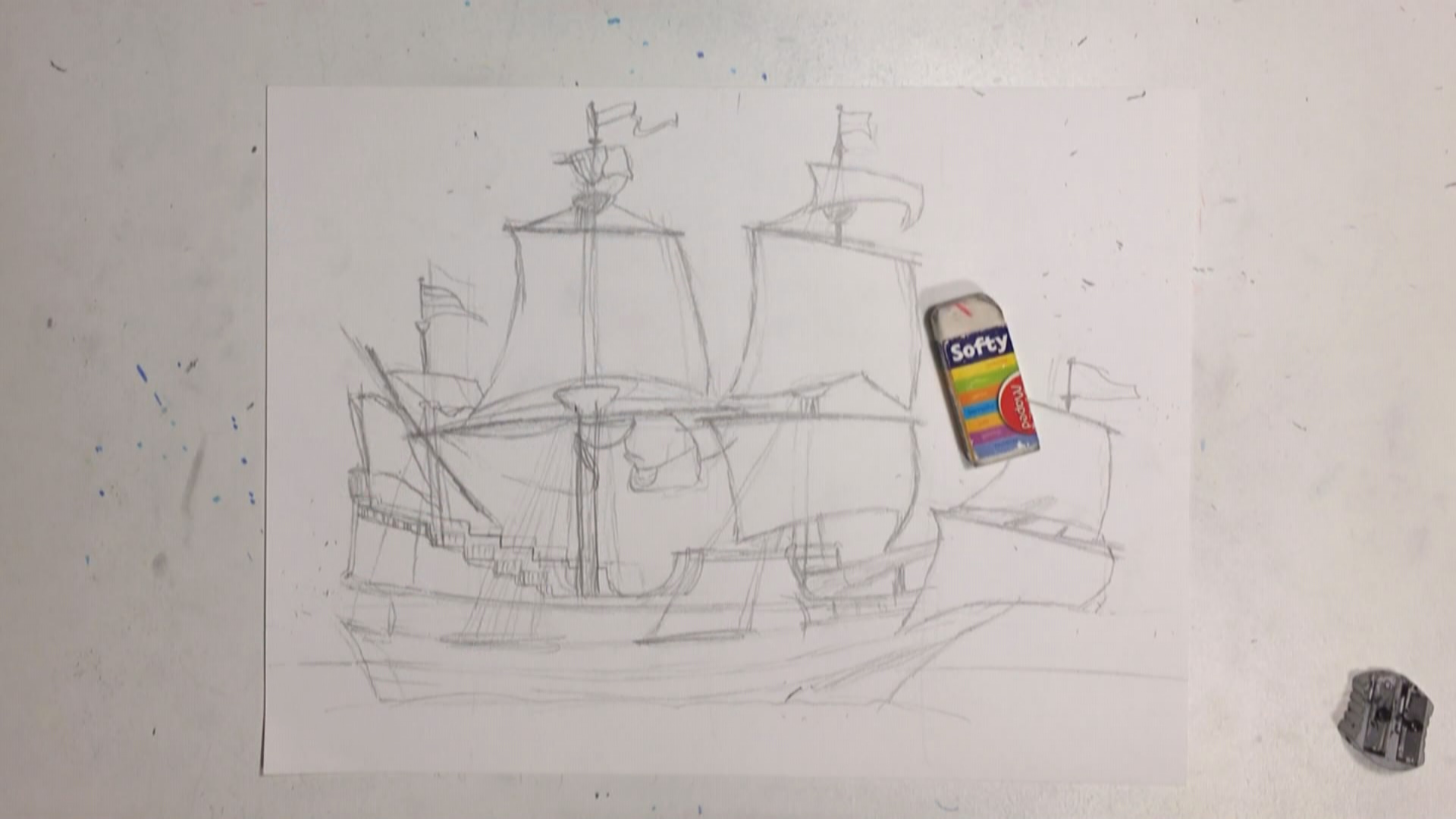

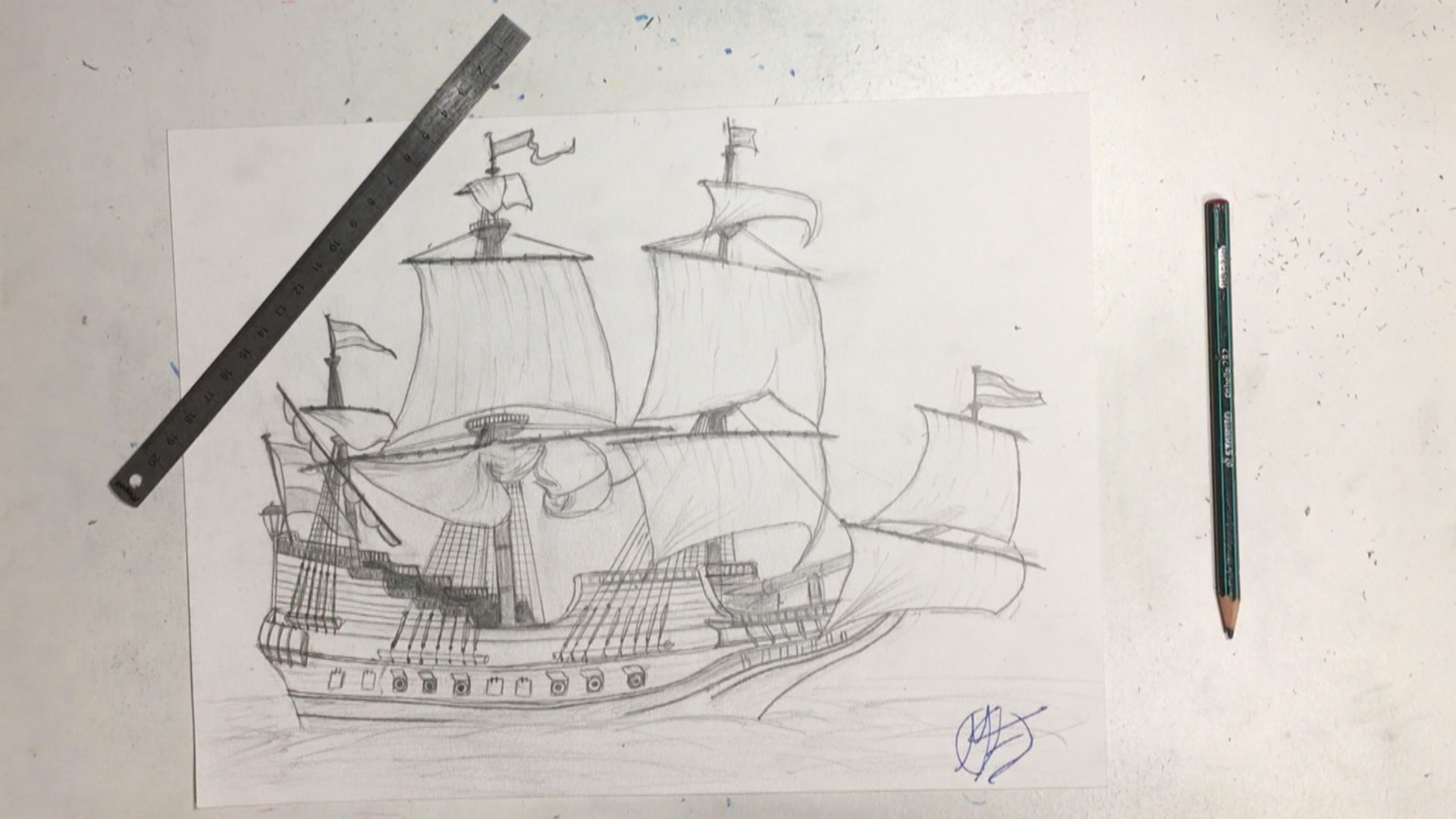

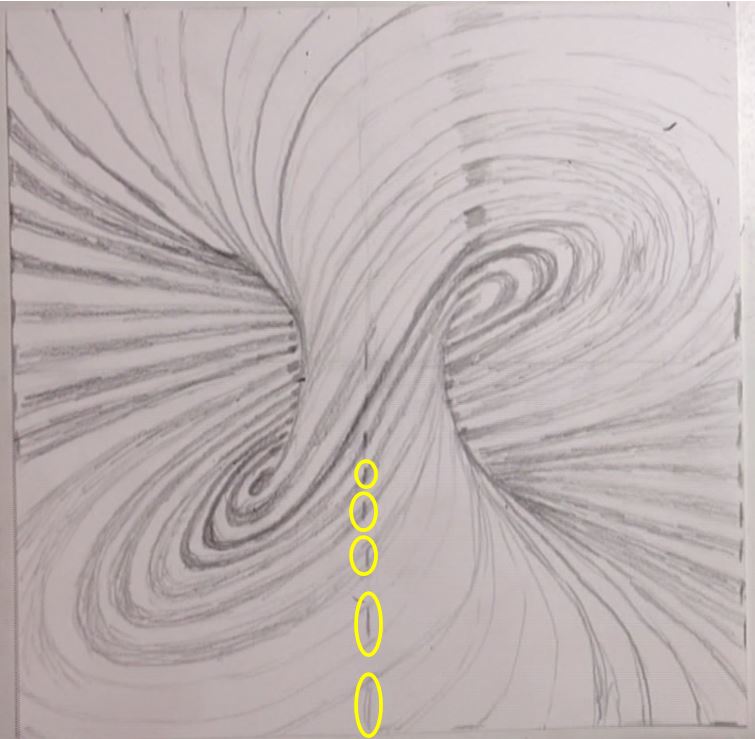

Cet article détaille le procédé que j’ai suivi pour réaliser mon dessin « sailboat ».

Cet article détaille le procédé que j’ai suivi pour réaliser mon dessin « sailboat ».

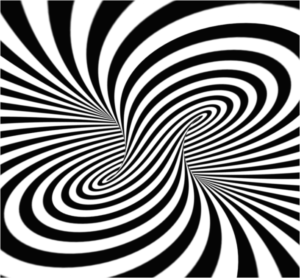

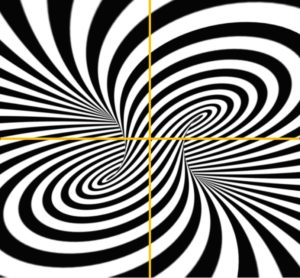

Cet article détaille le procédé que j’ai suivi pour réaliser mon dessin « Earth ».

Cet article détaille le procédé que j’ai suivi pour réaliser mon dessin « Earth ».

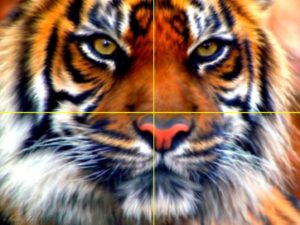

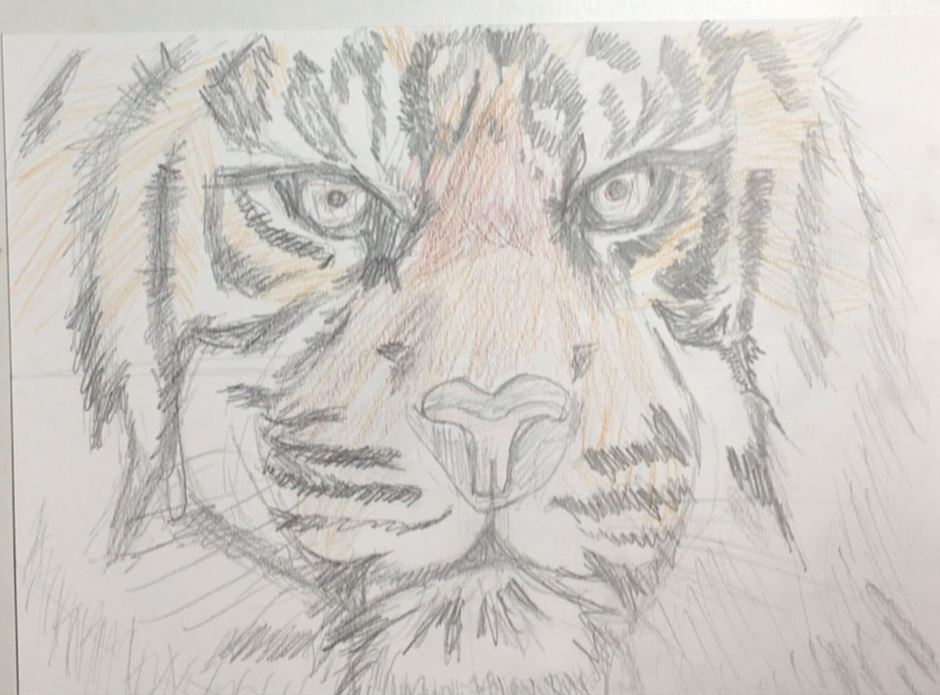

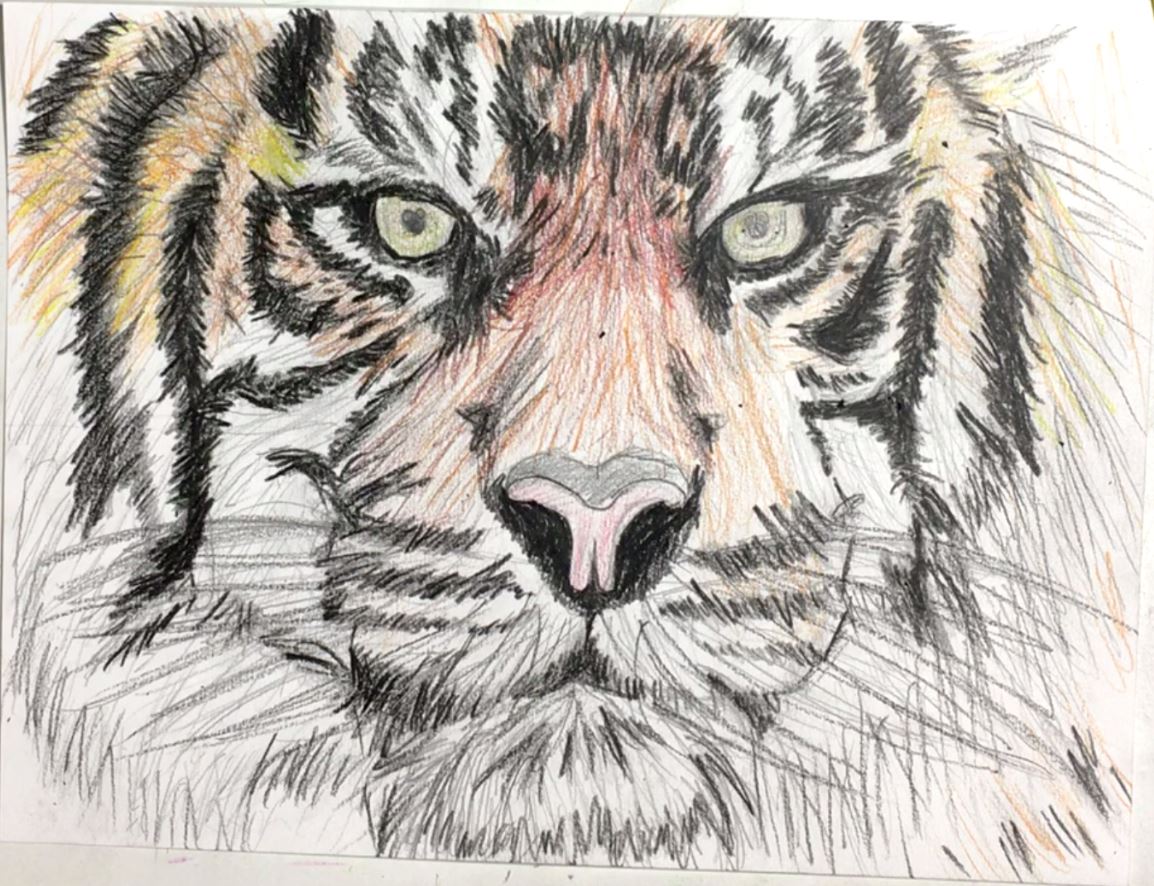

Cet article détaille le procédé que j’ai suivi pour réaliser mon dessin « tiger ».

Cet article détaille le procédé que j’ai suivi pour réaliser mon dessin « tiger ».