Cet article a pour but de présenter un biais cognitif appelé : le biais de confirmation.

Cet article a pour but de présenter un biais cognitif appelé : le biais de confirmation.

Vidéo

Le biais de confirmation

*Le biais de confirmation est la tendance à privilégier les informations confirmant nos idées préconçues ou ses hypothèses et/ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de nos conceptions. *Définition de Wikipedia.

Par exemple, durant un débat politique, les gens ont tendance à mémoriser les arguments qui vont dans le sens de leurs opinions et occulter ceux qui les contredisent.

En fait inconsciemment, nous privilégions les informations qui confirment nos idées et croyances personnelles tout en négligeant celles qui les invalident.

Pourquoi le biais de confirmation ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce comportement :

- La peur de la dissonance cognitive. Nous détestons être dans l’erreur. Pour éviter que nos croyances, pensées ou comportements entrent en contradiction, nous accordons plus de poids aux éléments qui vont dans le sens de ce que nous croyons, pensons et faisons.

- Notre réticence au changement. La construction d’une opinion requiert un effort intellectuel conséquent. Le processus pour se forger un avis prend du temps car il nécessite de collecter des preuves et de les confronter. Or en ne sélectionnant que les informations qui valident nos idées, on évite de rentrer dans débat intérieur qui risquerait de nous faire changer de point de vue.

- Difficulté à adopter une démarche de réfutation. Pour renforcer une croyance nous pouvons :

- accumuler les informations qui la confirment

- démontrer que les thèses contraires sont fausses.

Or notre cerveau a beaucoup de mal à utiliser le deuxième type de raisonnement qui consiste à réfuter les hypothèses contraires. De ce fait, nous avons pris l’habitude d’adopter principalement une démarche pour corroborer nos opinions.

Les conséquences du biais de confirmation

Le biais de confirmation peut contribuer à un excès de confiance dans nos croyances personnelles. Il peut ainsi engendrer plusieurs conséquences néfastes.

- dans le domaine scientifique, il a été constaté que les experts tendent à attacher plus de crédits aux faits qui valident leurs hypothèses. Un chercheur de l’University Collegue de Londres, Itiel Dror, s’est intéressé aux méthodes de la police scientifique. Il a démontré que les analyses des experts sont biaisées par leurs opinions. Plutôt que de chercher à travers tous les éléments de preuve pertinents, ils ont tendance à se focaliser uniquement sur les preuves qui valident leurs hypothèses (plutôt que ce qu’il se passerait si elle était fausse). (source : https://www.researchgate.net/publication/324606579_Biases_in_Forensic_Experts)

- dans le domaine de l’investissement, nous pouvons aussi être aveuglé par le biais de confirmation. Si l’on attache trop d’importance aux informations qui confirment nos théories tout en mettant de côté celles qui les invalident, on risque d’effectuer un investissement désastreux.

- dans le domaine médiatique, nous suivons en général les médias qui confirment nos opinions politiques. On observe une corrélation entre l’orientation politique des journaux et les intentions de votes des lecteurs. Une étude de l’IFOP sur la présidentielle de 2012 montre que les lecteurs du journal le Figaro (un journal plutôt orienté à droite) envisageaient majoritairement de voter pour Nicolas Sarkozy. Et inversement la majorité des lecteurs de Libération (un journal situé à gauche) comptaient voter pour François Hollande.

L’influence des réseaux sociaux

Dernier point, on peut noter que les réseaux sociaux accentuent l’impact du biais de confirmation. Les différentes plateformes nous proposent constamment du contenu en lien avec nos centres d’intérêts et opinions. De ce fait, nous sommes noyés par des informations qui confirment nos croyances et nous avons difficilement accès aux opinions contraires.

Malheureusement, il n’existe pas de technique précise pour éviter de tomber dans ce biais psychologique. Néanmoins, je pense qu’une des clés consiste à prendre conscience de ce biais et à entraîner son esprit critique. Pour ce faire, on peut développer ses capacités de raisonnement, s’intéresser aux opinions adverses et devenir un bon sceptique.

Conclusion

Le biais de confirmation est notre tendance à privilégier les informations qui valident nos opinions et occulter celles qui les invalident. Ce biais peut contribuer à l’excès de confiance dans nos croyances personnelles. Le fait d’en prendre conscience et le fait de développer son esprit critique peuvent être des armes pour s’en prémunir.

Sources

► Articles :

- Wikipedia – le biais de confirmation https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_de_confirmation

- Blog – Definition marketing : https://www.definitions-marketing.com/definition/biais-de-confirmation/

- Recherches Itiel E Dror : https://www.researchgate.net/publication/324606579_Biases_in_Forensic_Experts

- Journaux et orientation politique

- études infop : Analyse du vote selon les habitudes médias https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/03/1852-1-study_file.pdf

- Classification politique des journaux : http://www.integrersciencespo.fr/orientations-politiques-de-la-presse-etrangere-et-francaise

► Vidéos :

- Chaîne Marketing mania – Biais de confirmation : les 4 pièges qui renforcent vos croyances – selon Stan Leloup : https://www.youtube.com/watch?v=Pa_AwuIFKNc&ab_channel=MarketingManiaDaily

__________________________

Retourner à la page d’accueil du projet P07

__________________________

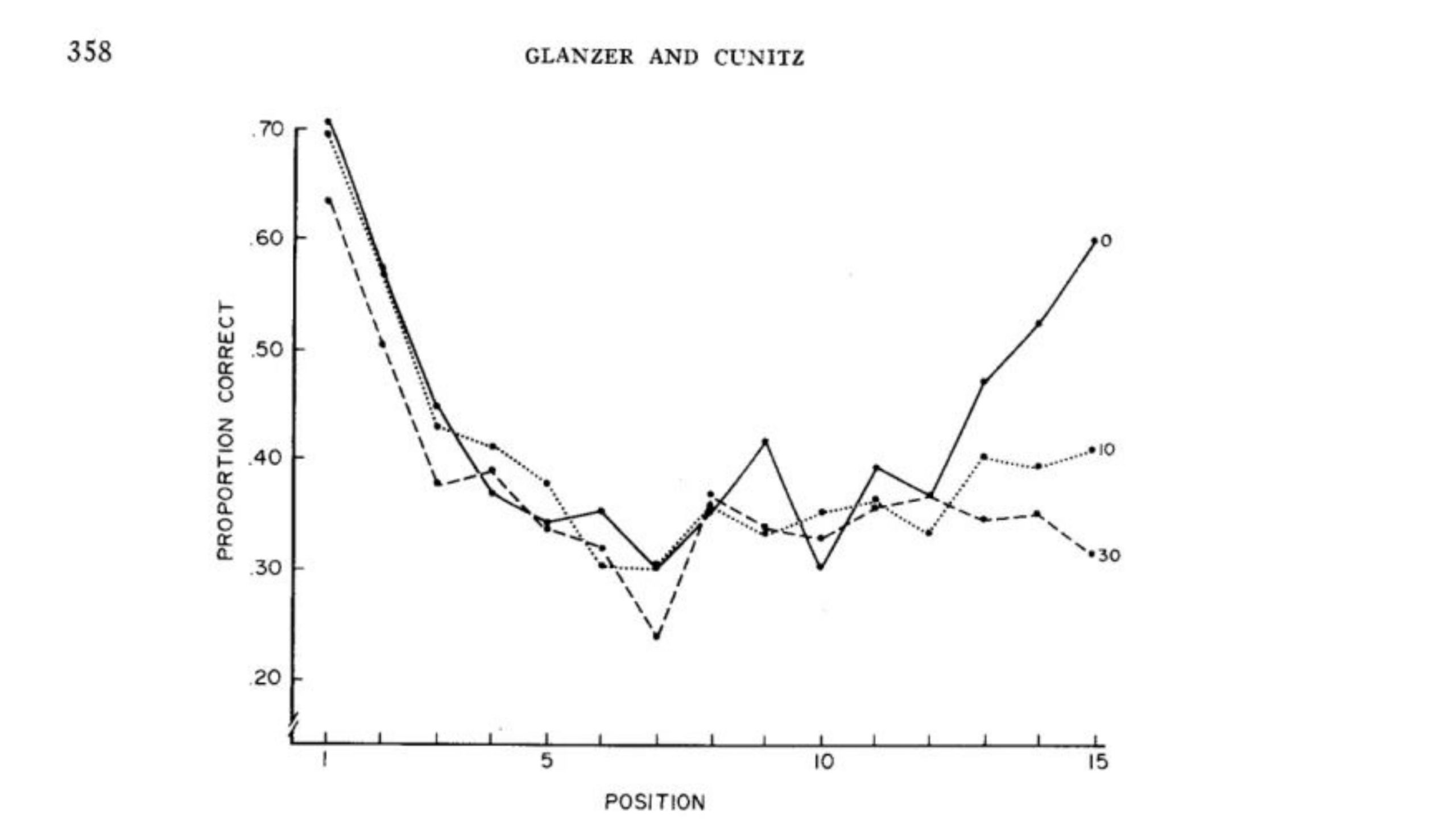

Dans cet article, nous allons découvrir deux biais cognitifs appelés l’effet de primauté et l’effet de récence. Nous verrons également quatre techniques pour en tirer profit.

Dans cet article, nous allons découvrir deux biais cognitifs appelés l’effet de primauté et l’effet de récence. Nous verrons également quatre techniques pour en tirer profit.

Cet article a pour but de présenter le concept de conditionnement opérant en l’illustrant par des expériences étonnantes réalisées sur le sujet. Nous verrons ensuite les enseignements que l’on peut en tirer.

Cet article a pour but de présenter le concept de conditionnement opérant en l’illustrant par des expériences étonnantes réalisées sur le sujet. Nous verrons ensuite les enseignements que l’on peut en tirer.  Cet article a pour but de présenter un biais cognitif appelé l’effet Barnum.

Cet article a pour but de présenter un biais cognitif appelé l’effet Barnum.

Dans cet article, je présente une expérience étonnante réalisée par le psychologue Daniel Simons sur la cécité d’inattention ainsi qu’une petite réflexion sur le sujet. C’est parti.

Dans cet article, je présente une expérience étonnante réalisée par le psychologue Daniel Simons sur la cécité d’inattention ainsi qu’une petite réflexion sur le sujet. C’est parti.  Quels sont nos besoins fondamentaux ? Qu’est ce qui nous motive profondément ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article sur la pyramide de Maslow.

Quels sont nos besoins fondamentaux ? Qu’est ce qui nous motive profondément ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article sur la pyramide de Maslow.

Qu’est ce que le conformisme social et l’expérience de Asch ?

Qu’est ce que le conformisme social et l’expérience de Asch ?