**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

Les effets de contraste

Notre cerveau peut facilement être trompé sur la réalité d’un phénomène à cause de la manière dont il traite l’information. Par exemple, si l’on trempe en même temps la main droite dans l’eau froide et la main gauche dans l’eau chaude et qu’on les place ensuite toutes les deux dans un l’eau tiède, alors on ressentira des températures différentes avec les deux mains. Explorons des biais de perception induits par les effets de contraste. C’est parti !

Notre cerveau peut facilement être trompé sur la réalité d’un phénomène à cause de la manière dont il traite l’information. Par exemple, si l’on trempe en même temps la main droite dans l’eau froide et la main gauche dans l’eau chaude et qu’on les place ensuite toutes les deux dans un l’eau tiède, alors on ressentira des températures différentes avec les deux mains. Explorons des biais de perception induits par les effets de contraste. C’est parti !

Vidéo

Les effets de contraste

Un fort contraste peut altérer notre perception et biaiser notre raisonnement.

Les contrastes en lien avec la perception visuelle

L’impact des couleurs

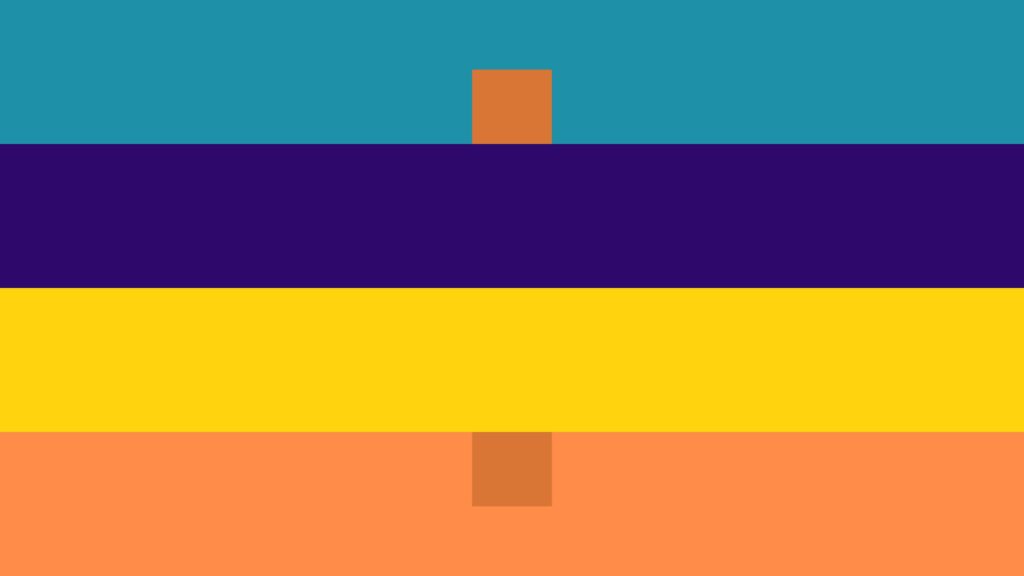

Sur l’image ci-dessus, on remarque que le carré sur fond orangé apparaît plus sombre que celui placé sur fond bleu. En fait, les forts contrastes de couleurs altèrent notre perception. Les artistes s’appuient sur ce genre d’effet pour magnifier les teintes de leurs œuvres.

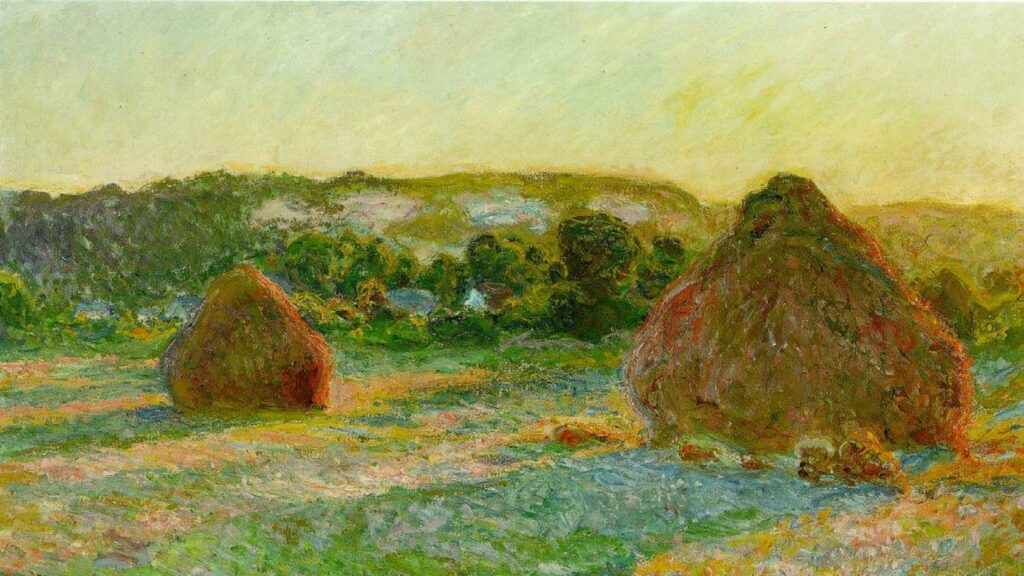

Pour illustrer, prenons le tableau de Monet – Les meules à Giverny. D’une part, on observe des couleurs chaudes : le ciel est jaune orangé à l’horizon, les mottes possèdent des teintes rougeoyantes et les rayons réfléchis dans le champ sont de couleur orange. En parallèle, Monet utilise des couleurs froides, en particulier le bleu cyan, pour accentuer les ombres et faire ressortir les couleurs chaudes. Cet effet de contraste donne l’illusion de réalisme.

Quoiqu’il en soit fort contraste de couleur attire l’œil. Cela fait écho au biais de perception appelé l’effet Von Restorff (lien vers l’article)

L’influence du physique

La confiance en soi d’un individu varie en fonction de s’il est entouré de personnes physiquement attirantes ou s’il est au milieu de gens à leur désavantage. Le phénomène est démontré par deux américains : Stanley J. Morse et Kenneth J. Gergen en 1970. L’étude portait sur l’influence du physique sur l’estime de soi. Les psychologues constatèrent que dans une salle d’attente pour un entretien d’embauche, les sujets entourés de quelqu’un de négligé, sale et mal habillé se sentaient plus en confiance. Par contre, dans le cas où leur voisin était quelqu’un d’élégant, propre et paraissant bien préparé à l’entretien, alors les sujets avaient moins confiance en eux.

Les contrastes de physique ont un impact direct sur notre perception. C’est pourquoi les personnages principaux dans les films, séries ou publicités tendent à être plus plus attirants physiquement que leurs compagnons ou leurs adversaires.

Contraster la perception de la valeur

Imaginez aller dans une librairie pour acheter un livre. L’ouvrage est vendu 25€. Après une rapide vérification sur internet, vous constatez que le même produit coûte 14€ chez le libraire situé juste à deux rues. Question : vous déplaceriez-vous dans cette autre libraire pour acheter le livre?

Autre cas, imaginez que vous souhaitiez acquérir un nouveau Smartphone. Vous vous rendez dans une boutique, le vendeur vous accueille et vous propose un appareil qui répond parfaitement à votre besoin à 800€. Avant d’acheter, vous effectuez une comparaison sur internet et vous trouvez le même téléphone à 789€ dans une boutique juste à côté. Même question, vous rendriez-vous dans cette autre boutique pour acheter l’appareil ?

Si vous vous comporteriez différemment dans ces deux situations, vous êtes peut-être soumis à un biais de perception. Pourquoi se déplacer dans un cas et pas dans l’autre, alors que l’économie réalisée est identique.

L’art de vendre les objets en options

Les effets de contraste sont un puissant outil en marketing. En contrastant la valeur des produits il est possible d’altérer le jugement de l’acheteur.

Par exemple, une technique consiste à proposer des options en complément de l’achat d’un objet beaucoup plus onéreux. Après avoir choisi un costume à 200€, le vendeur propose généralement une cravate ou une ceinture à 20€. Après avoir choisi son modèle de voiture à plus de 20 000€, le commercial propose des options supplémentaires à quelques centaines d’euros.

La valeur des produits en complément semble abordable par rapport au prix total et celà incite les clients à les prendre.

Markita Andrews et la vente de cookies

L’américaine Markita Andrews est devenue célèbre en utilisant une technique de vente similaire. Lorsqu’elle était scout, elle faisait du porte à porte pour vendre des boîtes de cookies. Durant la conversation, elle proposait d’abord aux gens de faire un don d’un gros montant pour son association. Dans un second temps, elle présentait une seconde alternative : acheter une petite boîte de cookies en guise de soutien. Devant l’écart considérable de prix, les gens se précipitaient sur la dernière option.

On peut noter qu’il existe de très nombreux exemples et pratiques montrant l’influence de la perception de valeur sur nos jugements :

- lors d’une loterie, le contraste entre la possibilité d’un gain énorme par rapport au faible coût du ticket rend attractif l’option de participer

- En négociation, il existe la technique de l’ancrage. L’objectif est de formuler une requête trop excessive pour qu’elle soit acceptée. Ensuite il suffit de proposer des alternatives de plus en plus raisonnables, qui restent excessives mais dont la première proposition aura altérer leur perception.

Conclusion

On peut retenir que les effets de contraste peuvent altérer notre perception et biaiser notre raisonnement.

Sources

- Articles :

- Blog – La Toupie : https://www.toupie.org/Biais/Effet_contraste.htm

- Wikipedia

- Loi du contraste simultané des couleurs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_contraste_simultan%C3%A9_des_couleurs

- L’effet moins-c’est-mieux : https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_moins-c%27est-mieux

- Le contraste dans l’art : https://www.art-totale.com/lumiere-couleurs-contraste/

__________________________

Retourner à la page d’accueil du projet P07

__________________________

L’art subtil de s’en foutre – Mark Manson (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

L’effet Zeigarnik

Connaissez-vous l’effet Zeigarnik ? Il s’agit de notre étrange tendance à nous rappeler plus facilement des tâches inachevées que des tâches terminées. Expliquons ce concept et découvrons quelques enseignements sur le sujet.

Connaissez-vous l’effet Zeigarnik ? Il s’agit de notre étrange tendance à nous rappeler plus facilement des tâches inachevées que des tâches terminées. Expliquons ce concept et découvrons quelques enseignements sur le sujet.

Vidéo

L’effet Zeigarnik

Les garçons de café et la mémorisation des commandes

Assise à la terrasse d’un restaurant, la psychologue Bluma Zeigarnik observe les serveurs en action. Elle constate que les garçons de café parviennent à mémoriser avec beaucoup d’aisance le détail de chaque commande. Cependant, dès qu’elles sont servies ou payées? les serveurs les oublient complètement.

La validation expérimentale

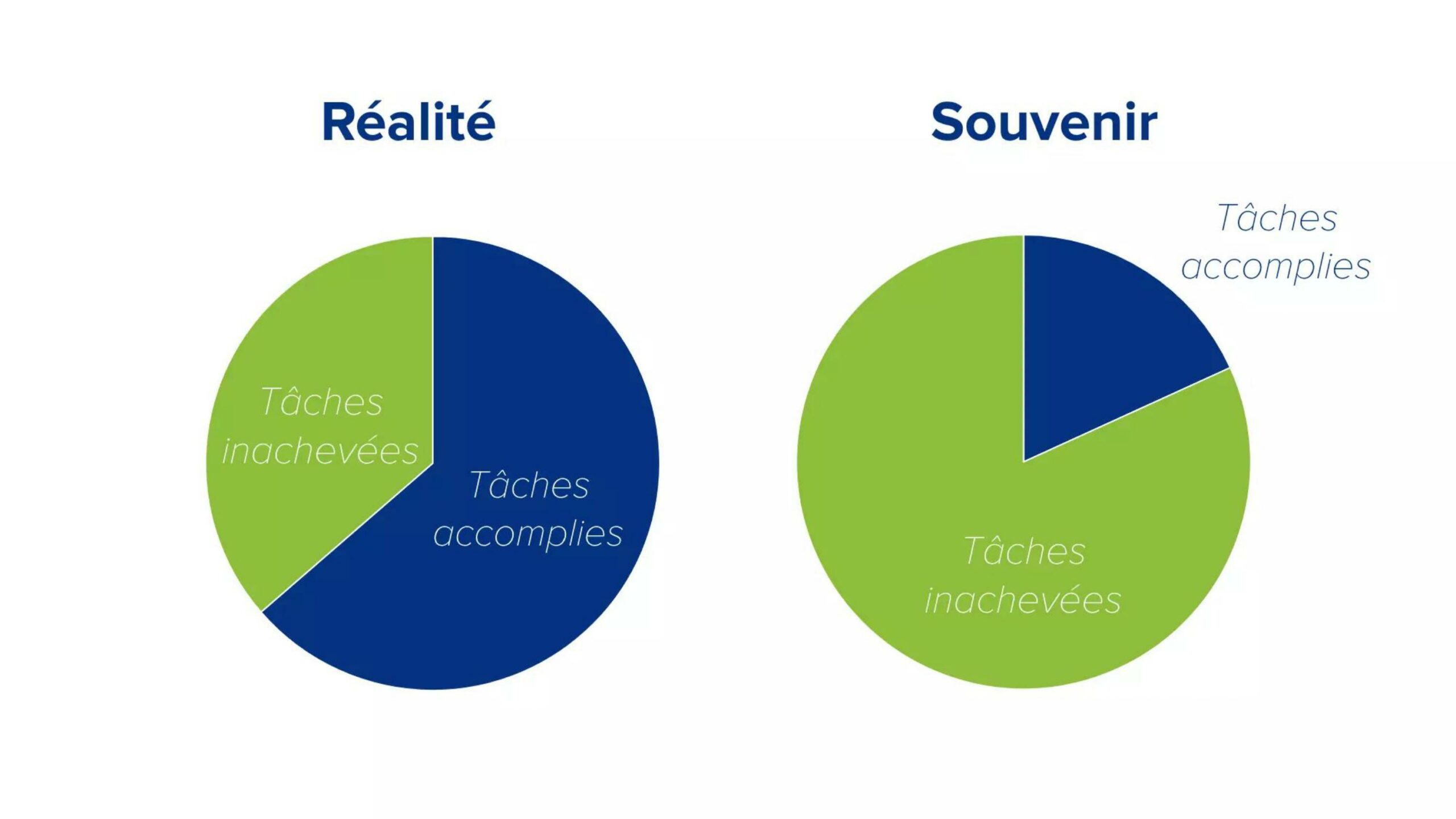

Zeigarnik développe des expériences pour étudier le comportement. Dans l’une d’elles, les sujets de l’étude doivent réaliser un panel de tâches dans un temps déterminé. Une fois le temps écoulé, ils sont invités à énumérer toutes les tâches dont ils se souviennent.

Les résultats montrent que le taux de mémorisation des actions inachevées est presque deux fois plus élevé que le taux de mémorisation de celles qui ont été réalisées.

La psychologue conclut que nous restons davantage focalisés sur une tâche non effectuée que sur une tâche terminée. C’est l’effet Zeigarnik.

Hypothèse explicative et conséquences

L’explication à ce phénomène est que notre cerveau développe une tension spécifique dès qu’il commence une nouvelle tâche. Cette tension améliore nos capacités cognitives ce qui facilite l’exécution de l’action. Une fois la tâche finalisée, la tension se relâche.

Toutefois, tant que le processus d’exécution n’est pas terminé, le cerveau reste actif. C’est pourquoi notre charge mentale reste plus élevée avec les tâches inachevées qu’avec les tâches effectuées.

Tirer profit de ce biais

On peut noter qu’il existe plusieurs stratégies pour tirer profit ou limiter l’influence de l’effet Zeigarnik.

Garder une tâche inachevée délibérément pour conserver l’attention

Netflix utilise ce procédé dans la plupart des séries pour garder le spectateur en haleine. Lorsque l’épisode se termine sur une action ou un mystère non résolu, le suspense nous empêche de nous sortir la série de la tête et on a envie de connaître la suite. Cette manière de dévoiler un mystère petit à petit s’appuie sur l’effet Zeigarnik. L’idée consiste à peindre une solution progressivement au moyen de petites touches espacées pour conserver l’attention.

Initier un projet pour saisir plus facilement les opportunités associées

Du fait que nous gardons davantage en mémoire les tâches inachevées, il peut être judicieux d’initier un projet afin que notre cerveau reste focalisé sur sa réalisation.

Par exemple, en se lançant dans l’écriture d’un livre, un processus de reconversion professionnelle ou un achat immobilier …, notre attention aura tendance à être dirigée sur les tâches et les problématiques associées aux projets tant qu’ils ne seront pas bouclés.

Ainsi nous sommes plus aptes à détecter les opportunités qui se présenteront : capter une opportunité professionnelle au détour d’une conversation, trouver une idée pour son livre en jouant à un jeu vidéo, découvrir un bien à vendre au hasard lors d’une balade … .

Réduire les tâches pour limiter sa tension cognitive

Plus on commence de tâches sans les finir, plus notre tension cognitive augmente. Ainsi il vaut mieux limiter ses activités pour ne pas avoir une surcharge mentale.

C’est aussi pourquoi il convient d’éviter le multitâche en se focalisant sur une action à la fois.

Noter les tâches restantes pour réduire sa charge mentale

Une autre technique pour limiter la tension cognitive consiste à noter ses tâches restantes sur des pense-bêtes. L’utilisation de to do lists permet de se libérer de l’espace mémoire. Il vaut mieux utiliser son cerveau pour réfléchir plutôt que pour se souvenir.

Conclusion

L’effet Zeigarnik désigne la tendance à nous rappeler plus facilement des tâches inachevées que des tâches terminées. Pour amoindrir l’impact de ce phénomène, la clé est de réduire le nombre de tâches entreprises pour limiter sa charge mentale. A l’inverse, on peut aussi garder les tâches importantes inachevées pour que notre cerveau reste focalisé sur leur résolution.

Sources

- Article

- Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Zeigarnik

- Vidéos

- Olivier Roland : https://www.youtube.com/watch?v=oV4LlbS1pGo&ab_channel=OlivierRoland

- Publication de Bluma Zeigarnik : « On Finished and Unfinished Tasks », pages > 300-314 https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.198039/page/n17/mode/2up

__________________________

Retourner à la page d’accueil du projet P07

__________________________

Nike – le mémo de 10 principes

Avant que l’entreprise Nike deviennent une gigantesque multinationale, un mémo de 10 principes simples mais puissants aurait été diffusé aux employés. Découvrons ces 10 principes car ils peuvent être riches d’enseignements.

Avant que l’entreprise Nike deviennent une gigantesque multinationale, un mémo de 10 principes simples mais puissants aurait été diffusé aux employés. Découvrons ces 10 principes car ils peuvent être riches d’enseignements.

Vidéo

Podcast

Le mémo de 10 principes

Voici les 10 principes listés dans le mémo de Nike

- Notre métier, c’est le changement

- Nous sommes en attaque. Tout le temps

- Les résultats parfaits comptent – pas le processus parfait. Brisez les règles, combattez la loi

- Il s’agit autant de batailles que d’affaires

- Ne supposez rien. Faites en sorte que les gens tiennent leurs promesses. Surpassez-vous, entraînez les autres. Etendez le domaine du possible

- Vivez de la Terre et ses ressources

- Votre travail n’est pas terminé tant qu’il n’est pas fait

- Les dangers :

- la bureaucratie

- l’ambition personnelle

- Les gêneurs contre les travailleurs

- la connaissance de nos faiblesses

- ne pas entreprendre assez de chose

- Le résultat ne sera pas beau à voir.

- Si nous faisons les bonnes choses, nous ferons de l’argent presque automatiquement.

Liste en anglais

- « Our business is change.

- We’re on offense. All the time.

- Perfect results count — not a perfect process. Break the rules: fight the law.

- This is as much about battle as about business.

- Assume nothing. Make sure people keep their promises. Push yourselves push others. Stretch the possible.

- Live off the land.

- Your job isn’t done until the job is done.

- Dangers:

- Bureaucracy

- Personal ambition

- Energy takers vs. energy givers

- Knowing our weaknesses

- Don’t get too many things on the platter

- It won’t be pretty.

- If we do the right things we’ll make money damn near automatic. »

Conclusion :

Je voulais partager ces 10 principes de Nike car ils paraissent intemporels. A ce titre, ils sont une source d’inspiration et de réflexion.

Source :

- Principles – For Collective Understanding, Focus and Orchestration : https://74fdc.wordpress.com/2016/12/02/principles-for-collective-understanding-focus-and-orchestration/

________________

Retourner à la page du projet P08

Les 7 villes-merveilles

Connaissez-vous les sept villes les plus extraordinaires du monde ? C’est ce que nous allons découvrir avec les sept villes-merveilles. C’est parti.

Connaissez-vous les sept villes les plus extraordinaires du monde ? C’est ce que nous allons découvrir avec les sept villes-merveilles. C’est parti.

Vidéo

Podcast

Les 7 villes-merveilles

Après les sept nouvelles merveilles du monde et les sept merveilles de la nature, la New Seven Wonders Foundation organise un classement pour élire les sept villes les plus prestigieuses du monde. L’objectif est de mettre en valeur un patrimoine humain.

La campagne de sélection débute en 2011 et se déroule en trois phases :

- De 2012 à fin 2013, les internautes élisent 77 finalistes sur plus de 1200 villes participantes

- Après ce vote en ligne, un groupe d’experts se réunit et choisit 28 finalistes officiels sur les 77

- Les internautes sont alors invités à voter une nouvelle fois pour leur ville favorite.

Le classement définitif des sept nouvelles villes-merveilles est dévoilé le 7 décembre 2014 à Dubaï.

Les 7 villes merveilles sont :

Beyrouth au Liban

C’est la capitale du pays. La métropole compte environ 360 000 habitants (chiffre de 2015), 2 millions si l’on prend en compte son agglomération. Avant la guerre civile libanaise, la ville était un centre financier, un port de commerce et un foyer culturel notamment grâce à sa position stratégique entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Dernièrement, les terribles explosions au port de Beyrouth en 2020 ont fait la une des journaux.

Doha au Qatar

Située dans le golfe persique, la ville est la capitale et le centre économique du pays. Elle compte environ 2,3 millions d’habitants (chiffre de 2018), ce qui représente presque 80% de la population du territoire. L’ensemble d’îles artificielles appelé The Pearl est sans doute l’un des ouvrages les plus emblématiques de la métropole. Le site accueille des complexes résidentiels touristiques, des marinas, des commerces et des équipements de loisirs

Durban en Afrique du sud

La ville est l’ancienne capitale de la colonie et de la province du Natal. Sa population est d’environ 3,7 millions d’habitants (données de 2018). Situé au bord de l’océan Indien, c’est le plus grand port d’importation et d’exportation d’Afrique du Sud. Cette destination touristique est prisée pour ses plages comme le Golden Mile qui s’étend de part et d’autre de la ville.

La Havane à Cuba

C’est la capitale, le centre économique et culturel du pays ainsi que la plus grande ville des Caraïbes. La métropole compte 2,1 millions d’habitants (données de 2018). L’architecture de ses monuments témoigne de son riche passé marqué par la colonisation espagnole, une ère de piraterie ou encore l’influence américaine lors de l’embargo. Le quartier du centre historique de la ville a été reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son mélange de monuments baroques et néoclassiques et son ensemble homogène de maisons.

Kuala Lumpur en Malaisie

Kuala Lumpur signifie « confluent vaseux » en malais. Ce nom fait référence à la situation géographique de la ville qui est au confluent de deux cours d’eau. Peuplée de plus de 1,6 millions d’habitants (données de 2017), la ville est le cœur industriel, financier et culturel du pays; Elle a connu un développement rapide depuis les années 1980. Son industrie porte principalement autour de la finance et des nouvelles technologies.

Vigan aux Philippines

Peuplée d’à peu près 53 000 habitants (2020), la ville est située sur la côte ouest de l’île de Luçon, sur la mer de Chine méridionale. La ville est un exemple presque intact de ce qu’étaient les cités coloniales espagnole en Asie. Connue pour ses rues pavées, son architecture mélange les styles asiatique et européen.

La Paz en Bolivie

La ville est la capitale administrative du pays et un centre culturel important. Sa population est d’environ 800 000 habitants. Les monuments de ville (comme l’église de San Francisco, la cathédrale métropolitaine, la place Murillo et la rue Jaén) témoignent de son passé colonial.

Cette métropole est la plus haute du monde et culmine à plus de 3600m d’altitude. La topographie inhabituelle offre des vues uniques de la ville à partir de nombreux points de vue naturels, mais aussi une vue imprenable sur les montagnes surplombant la ville.

Les 21 finalistes non sélectionnés

Pour finir, voici les 21 villes finalistes qui n’ont pas été sélectionnées :

- Istanbul en Turquie

- Casablanca au Maroc

- Londres au Royaume-Unis

- Séoul en Corée du Sud

- Kyoto au Japon

- Perth en Australie

- Reykjavik en Islande

- Shenzhen en Chine

- Saint Petersburg en Russie

- Mexico au Mexique

- Vancouver au Canada

- Saigon au Vietnam

- Bombay en Inde

- Phnom Penh au Cambodge

- Athènes en Grèce

- Quito en Equateur

- Prague en République Chèque

- Bangkok en Thaïlande

- Chicago aux Etats-Unis

- Mendoza en Argentine

- Barcelone en Espagne

Les sources

- Site New Seven Wonders Cities : https://cities.new7wonders.com/

- Wikipedia – sept nouvelles villes-merveilles : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_nouvelles_villes-merveilles

__________________________

Retourner à la page d’accueil du projet P06

__________________________

Miracle Morning – Hal Elrod (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

Biais cognitif : L’effet de cadrage

Découvrons un biais cognitif appelé l’effet de cadrage. C’est parti !

Découvrons un biais cognitif appelé l’effet de cadrage. C’est parti !

Vidéo

Le biais de cadrage

Le biais de cadrage est notre tendance à être influencé par la manière dont est présentée une information.

Par exemple, dire “il y a 95% de chance que votre opération chirurgicale se déroule bien”, n’aura pas le même impact que dire “il y a 5% de chance que l’opération chirurgicale vous laisse de lourdes séquelles”. Pourtant, dans les deux cas, les statistiques sont identiques

L’expérience de Kahneman et Tversky

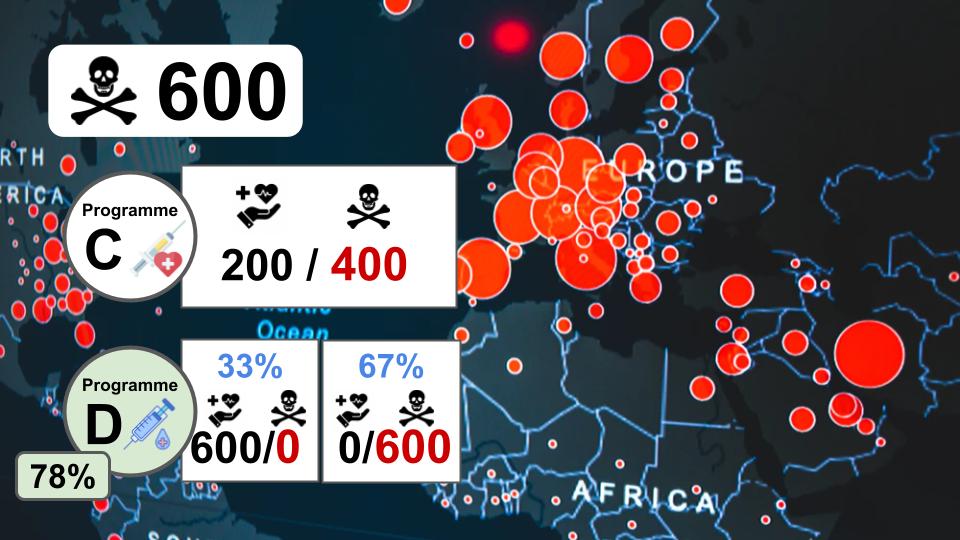

En 1981, les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky démontrent ce phénomène dans une expérience.

Ils proposent aux sujets de l’étude un exercice consistant à choisir entre deux alternatives pour combattre une épidémie pouvant causer la mort de 600 personnes.

- Le programme A qui permet de sauver 200 personnes

- Le programme B qui a 1/3 de sauver les 600 personnes et 2/3 de ne sauver personne.

Résultat : 72% des personnes interrogées ont préféré la première option.

Les psychologues ont ensuite soumis un second groupe au même problème en modifiant la formulation de l’énoncé des deux alternatives.

- Si le programme C est mise en œuvre, 400 personnes périront

- Si le programme D est adopté, il y a 1/3 que personne ne meurt, et 2/3 que 600 personnes périssent.

Résultat : les sujets de l’expérience ont privilégié à 78% la seconde option.

Explications :

L’étude démontre que nos choix ne sont pas purement rationnels. Dans les deux variantes de l’expérience, les probabilités des options sont identiques. Les seules différences résident dans l’énoncé des propositions. Les psychologues montrent ainsi que la formulation d’un problème peut avoir une influence sur nos prises de décisions.

Lien vers l’expérience : https://www.uzh.ch/cmsssl/suz/dam/jcr:ffffffff-fad3-547b-ffff-ffffe54d58af/10.18_kahneman_tversky_81.pdf

Exemples et applications de l’effet de cadrage

L’influence du vocabulaire

D’une part, le vocabulaire employé crée un cadre qui oriente l’information :

- On parle de « plan de sauvegarde de l’emploi » au lieu de « plan de licenciement

- On qualifie un soldat mort au combat de « héros de la nation » plutôt que « victime de la guerre »

- On dit « la tendance du chômage est à la baisse » au lieu de dire « le chômage augmente mais moins rapidement »

- On nous propose l’option « Oui, j’accepte de recevoir des e-mails promotionnels » plutôt que « Non, je ne souhaite pas recevoir des e-mails promotionnels ».

- Pour présenter un sondage, on dit qu’un politique a « 35% d’opinion favorable » alors qu’on pourrait aussi dire que « 65% des gens le désapprouvent ».

L’influence du visuel

Les éléments visuels peuvent également influencer notre perception :

- L’image sur les paquets de cigarettes fait ressortir l’aspect nocif

- Dans un journal télévisé, les images à l’arrière-plan qui illustrent une rubrique donnent un cadre à l’information.

- Lors de cet article traitant du mouvement des gilets jaunes, BFM TV diffuse la vidéo d’une palette en feu en arrière-plan. Une vidéo montrant un conseil citoyen n’aurait sans doute pas le même effet. (Source : https://file1.telestar.fr/var/telestar/storage/images/3/1/6/7/3167903/bfmtv-coeur-actualite-autour-des-gilets-jaunes.jpg?alias=original/ https://rapportsdeforce.fr/wp-content/uploads/2020/03/ada5900-820×547.png)

- Lors d’une rubrique sur CNEWS, les journalistes présentent un sondage sur les intentions de vote pour les européennes de 2019. Les statistiques montrent que la liste du Rassemblement national est en tête. Pourtant le visuel envoie un autre message car le volume du graphique de la liste LREM prend plus de place. (Source : https://www.liberation.fr/resizer/77n90787-CZ_4V7gfWubqQW15bM=/1440×810/filters:format(png):quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/OYCN5TZ646PM5IFMBCEKHJU5OU.png )

L’influence du contexte

L’effet de cadrage peut également être influencé par l’émotion ou le contexte qui précède ou englobe l’information :

- Lors d’une conversation, on peut orienter la réponse de son interlocuteur grâce à la question que l’on pose. Par exemple, si, dans un premier temps, on vous demande : êtes-vous prêt à lutter contre le réchauffement climatique ? Puis, on vous demande : Seriez-vous prêt à acheter une voiture électrique pour réduire vos dépenses énergétiques ? Il y a de grande chance que les gens répondent par l’affirmative à la première question. Et que dans un souci de cohérence, ils répondent davantage “oui” à la deuxième.

- Dans le domaine de la publicité, l’émotion suscitée influence la manière dont sera perçu le produit. La représentation d’un cadre luxueux va engendrer un effet « wahou » qui va permettre d’associer produit et qualité.

- Lors du journal télévisé, si l’on souhaite inciter à la vaccination, on peut présenter dans l’article précédent les effets graves du Covid pour créer de l’inquiétude et ainsi appuyer son message sur l’intérêt du vaccin dans la rubrique suivante.

Conclusion

Le biais de cadrage est notre tendance à être influencé par la manière dont est présentée une information. Le cadre qui englobe cette information (le visuel, le vocabulaire ou le contexte), va déterminer la façon dont elle va être perçue, analysée et retenue.

Sources

- Articles

-

- Toupie : https://www.toupie.org/Biais/Biais_cadrage.htm

- Wikipedia – Cadrage (décision) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadrage_(d%C3%A9cision)

- Expérience de Kahneman et Twersky (1981) : https://www.uzh.ch/cmsssl/suz/dam/jcr:ffffffff-fad3-547b-ffff-ffffe54d58af/10.18_kahneman_tversky_81.pdf

- Vidéos

-

- Pensées de travers : le biais de cadrage Par Foad Spirit : https://www.youtube.com/watch?v=jRTbCTwzJgE&ab_channel=FoadSpirit

__________________________

Retourner à la page d’accueil du projet P07

__________________________

La règle? pas de règles (Netflix) – Reed Hastings (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

L’effet Dunning Kruger – Biais de surconfiance

Connaissez-vous l’effet Dunning Kruger ? Découvrons ce biais cognitif aussi appelé l’effet de surconfiance. C’est parti !

Connaissez-vous l’effet Dunning Kruger ? Découvrons ce biais cognitif aussi appelé l’effet de surconfiance. C’est parti !

Vidéo

L’effet Dunning Kruger

L’effet Dunning Kruger stipule que les moins qualifiés dans un domaine tendent à surestimer leur compétence.

Par exemple, les débutants en boxe ont tendance à ressentir un excès de confiance en leurs capacités après quelques leçons.

Les psychologues américains David Dunning et Justin Kruger démontrent ce phénomène dans une série d’expériences publiées en décembre 1999 dans la revue Journal of Personality and Social Psychology.

Les tests d’auto-évaluation

Le protocole consiste à faire passer des tests d’auto-évaluations à plusieurs candidats. Les sujets doivent passer une sorte d’examen puis, une fois les réponses révélées, ils sont invités à estimer leur rang par rapport au nombre total de participants.

Les résultats montrent que les moins compétents surévaluent leur performance. A l’inverse, les candidats ayant obtenu les meilleures notes estiment correctement leur rang voire ont tendance à se sous-estimer.

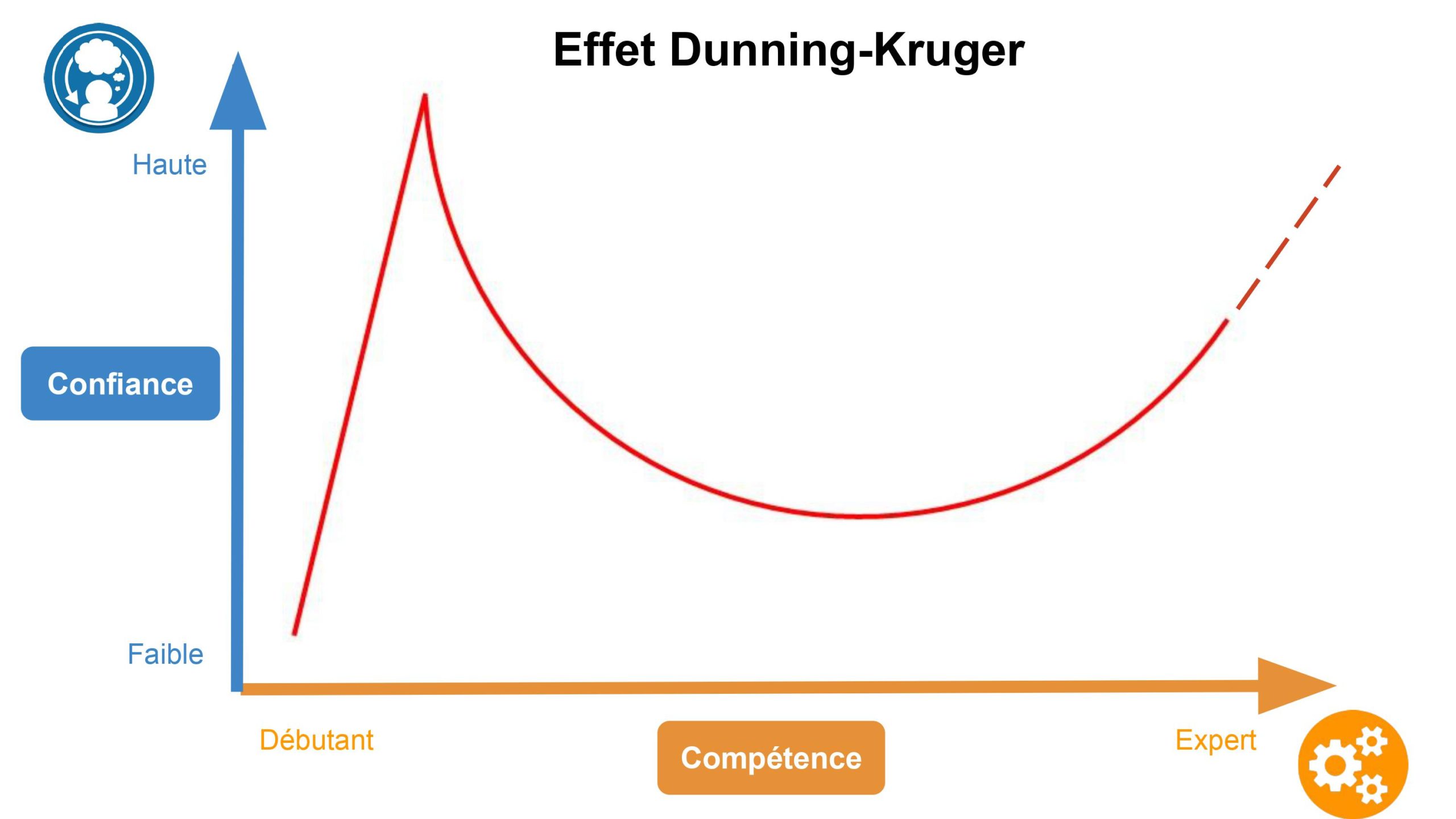

La courbe Dunning Kruger

En comparant le niveau de compétences (axe des abscisses) au niveau de confiance en ses aptitudes (axe des ordonnées), on obtient une représentation graphique de l’effet Dunning Kruger

La première partie du graphique représente les débutants. Même si leurs compétences sont limitées, ils ont tendance à se surestimer et ont un niveau de confiance élevé en leurs capacités. On parle de pic de la stupidité.

La seconde partie représente la vallée du désespoir et de l’humilité. Progressivement, les débutants comprennent qu’ils manquent de compétence et perdent confiance.

La troisième partie de la courbe correspond au plateau de consolidation. Au fur et à mesure que les individus développent leurs aptitudes, ils reprennent confiance en leurs capacités.

Explications du phénomène

Le fait que les débutants aient tendance à se surestimer peut s’expliquer par leur manque de connaissance. Lorsqu’on débute, on a une vision imparfaite du sujet ou de la discipline. Et lorsqu’on ignore l’intégralité des compétences à acquérir pour maîtriser le sujet, il est plus facile de se surévaluer.

A l’opposé, les experts ont conscience du travail à fournir ainsi que toutes connaissances à assimiler. Ils ont donc davantage tendance à être plus humbles vis-à-vis de leurs capacités.

Cela fait écho à la citation de Socrate : “je sais que je ne sais rien” : plus on devient compétent dans un domaine, plus on prend conscience de l’étendue de son ignorance.

L’enseignement

L’effet Dunning Kruger stipule que les moins qualifiés dans un domaine tendent à surestimer leur capacité. La représentation graphique de l’effet Dunning Kruger est un outil pertinent pour faire l’état de ses connaissances. la clé est de se demander si l’on est sur le pic de la stupidité, dans la vallée de l’humilité ou le plateau de consolidation ?

Sources

- Articles :

- Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Dunning-Kruger

- Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments (1999) : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.64.2655

- Site La toupie : http://www.toupie.org/Biais/Effet_dunning-kruger.htm

- Vidéos :

- OTB#13 – Stupide sans le savoir… L’effet Dunning Kruger – OTB – Outside The Box : https://www.youtube.com/watch?v=wKoQ-Q56ZEg&ab_channel=OTB-OutsideTheBox

- VITE FAIT : Avoir trop la confiance – Defakator Vite Fait : https://www.youtube.com/watch?v=14m_eVFCUmQ&ab_channel=DefakatorViteFait

- L’EFFET DUNNING-KRUGER : EN ÊTES-VOUS VICTIME ? – Lumerys, réussir avec un supplément d’âme : https://www.youtube.com/watch?v=6kFUtHxQwo0&ab_channel=Lumerys%2Cr%C3%A9ussiravecunsuppl%C3%A9mentd%27%C3%A2me

__________________________

Retourner à la page d’accueil du projet P07

__________________________