**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

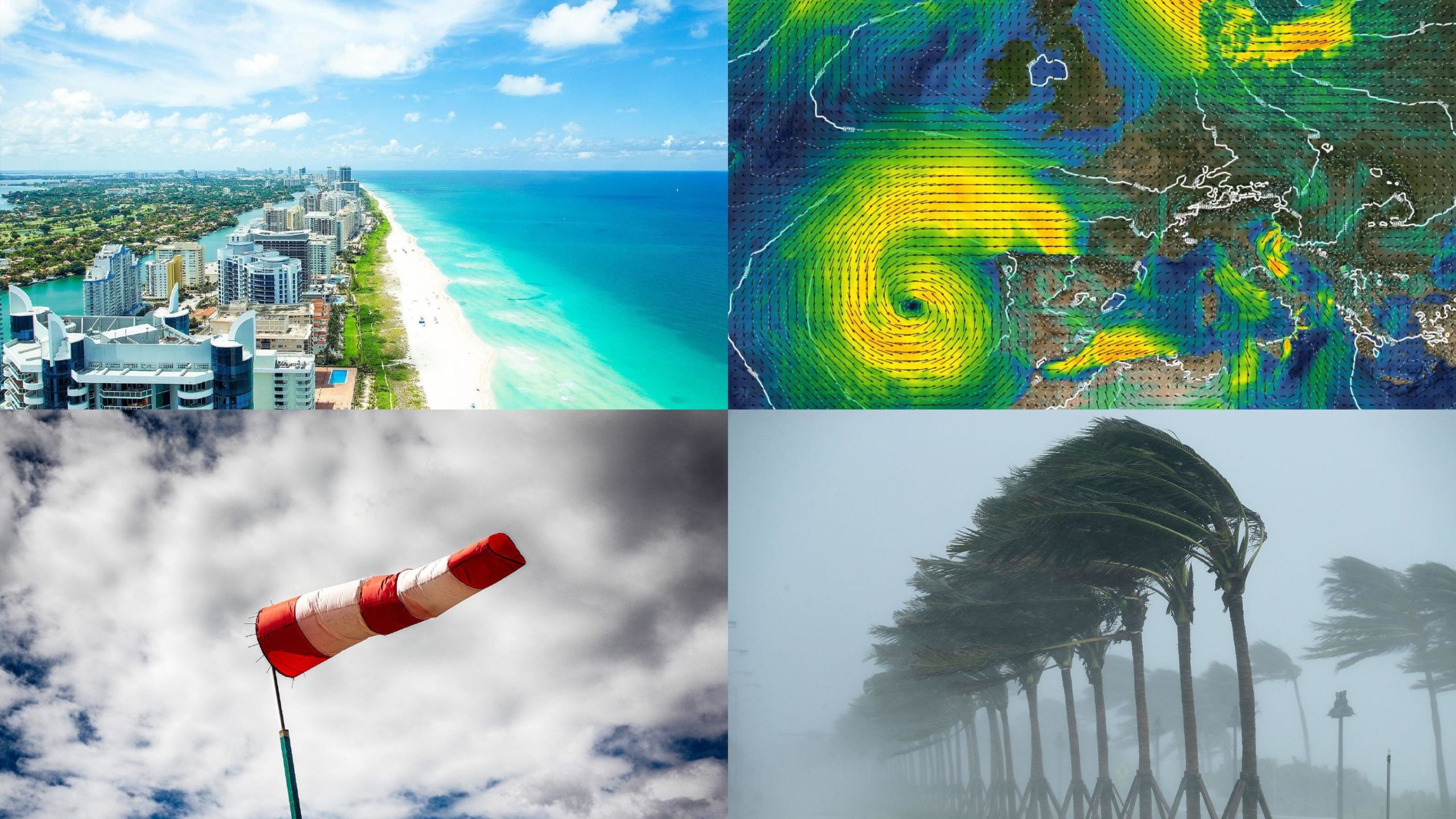

Le vent (vulgarisation)

Comment se forme le vent ? Comment expliquer la différence entre une brise et une bourrasque ?… Bref, qu’est-ce que le vent ?

Vidéo

Podcast

La mécanique du vent

Le vent est simplement le mouvement d’une masse de gaz lié à des différences de température et de pression.

A l’échelle de la planète, le soleil réchauffe l’atmosphère de manière inégale :

- Les rayons réchauffent davantage les territoires équatoriaux que les pôles.

- Les zones continentales sont davantage chauffées que les océans

- Les surfaces désertiques stockent plus la chaleur que les zones montagneuses

- …

Bref, la température de l’air dans l’atmosphère est irrégulière.

Les masses d’air chaudes, moins denses et plus légères que les masses froides, tendent à s’élever dans l’atmosphère. Elles engendrent des zone de dépression. A l’inverse les masses d’air froides plus denses retombent et génèrent des zones de haute pression aussi appelées anticyclone.

Du fait qu’un fluide tend à rétablir une pression homogène, l’air quitte les zones de hautes pression pour se diriger vers les zones de dépression. Couplé à la rotation de la Terre, cette mécanique engendre de grands mouvements d’air : du vent.

La complexité du modèle

On peut noter que la circulation des masses d’air est un modèle relativement complexe puisqu’il faut aussi prendre toutes particularités géographiques locales. En effet, le relief, les disparités de surfaces, les phénomènes locaux… influent aussi sur la température et la pression des masse d’air et donc in-fine sur ses déplacements.

Par exemple, une chaîne de montagne perturbe le flux d’air. Un champ réfléchit davantage les rayons du soleil qu’une étendue d’eau et donc chauffe davantage l’air à son contact.. Etc

Toutes ces caractéristique et phénomènes expliquent les disparités météorologiques. La France peut être sous l’effet du même anticyclone pourtant il peut y avoir des bourrasques sur la côte bretonne, et pas une brise à Paris.

Quoiqu’il en soit, on peut noter que plus les écarts de températures et de pressions entre les masses d’air sont grands plus les déplacements d’air sont importants.

5 faits sur le vent

- L’échelle de Beaufort (qui doit son nom à un amiral du même nom) permet de classer le vent selon ses caractéristiques notamment sa vitesse et de ses effets.

- Sur Terre, le vent le plus violent mesuré par une station météorologique est de 408 km/h. Il est survenu à Barrow Island en Australie, le 10 avril 1996. En parallèle, un radar météorologique Doppler mobile a détecté des vents de 484 km/h +/- 32 km/h (à cause des imprécisions de mesure) dans une tornade près de Bridge Creek en 1999.

- Les bourrasques les plus puissantes dans le système solaire ont été mesurées sur Neptune et Saturne avec respectivement 1800 km/h et 2500 km/h.

- Le sens de rotation des grands vents diffère selon l’hémisphère, à cause de la force de Coriolis induit par la rotation de la Terre. Les vents dominants dans l’hémisphère nord se déplacent dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire pour l’hémisphère sud.

- Le vent est l’acteur principal de l’oxygénation des océans et des lacs. En agitant leur surface, il crée des courants et permet le déplacement de nombreux agents organiques et minéraux.

Conclusion

Le vent correspond à un mouvement d’une masse de gaz lié à des différences de température et de pression. Sur terre le déplacement de la masse d’air est principalement dû à la rotation de la Terre et aux rayons du soleil qui réchauffent inégalement l’atmosphère.

Sources

Articles

- Wikipedia :

- le vent : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vent

- la force de coriolis : https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_Coriolis

- Anticyclone : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anticyclone

- dépression : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_(m%C3%A9t%C3%A9orologie)

- Records climatiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Records_climatiques

- Science et Avenir – Isis planète invernale : https://www.sciencesetavenir.fr/espace/planetes/isis-une-planete-infernale-ou-soufflent-des-vents-a-8500-km-h_101663

- Futura science – comment se forme le vent : https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/meteorologie-forme-vent-6214/

- Article méteo 45 – formation du vent : https://meteo45.com/formation_du_vent.html

Vidéos

- D’où vient le vent – Ep.10 – Chaîne : e-penser : https://www.youtube.com/watch?v=cbUPSDe6-3c

- la formation des vents – Chaîne Initiatives.fr, l’associé des associations : https://www.youtube.com/watch?v=qg0A3kSzAno

- d’où vient le vent – Chaîne : 1 jour une question : https://www.youtube.com/watch?v=QX7jTTbe9pQ

__________________________

Retourner à la page d’accueil du projet P06

__________________________

Votre temps est infini – Fabien Olicard (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

12 règles pour une vie – Jordan B. Peterson (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

Le guide pratique de l’achat immobilier – Laurent Criado (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

Agir – Thami Kabbaj (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

Petites habitudes, grandes réussites – Onur Karapinar (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

Les secrets de l’immobilier – Charles Morgan (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

La méthode Running Lean – Maurya Ash (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **

Les secrets d’un esprit millionnaire – Eker T Harv (Résumé)

**Le contenu a été migré sur le site : https://fichesetresumesdelivres.com/ **